在人工智能(AI)技术日新月异的今天,互联网再次被一项创新震撼。OpenAI推出的GPT-4o图像生成功能,迅速在社交媒体上掀起了一场前所未有的风暴,这股潮流以吉卜力工作室的经典画风为核心,将无数图像转化为了一幅幅充满魔力的“吉卜力化”作品。

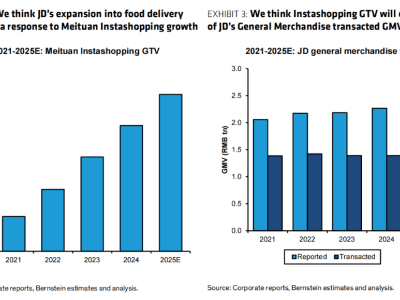

仅仅一天之内,从明星肖像到经典电影场景,从家庭温馨合照到历史名画,无数图像仿佛被施加了神奇的咒语,摇身一变成为了吉卜力风格的杰作。这股热潮迅速蔓延,相关帖子如潮水般涌来,数量超过2000万条,将各大社交平台装点得琳琅满目。

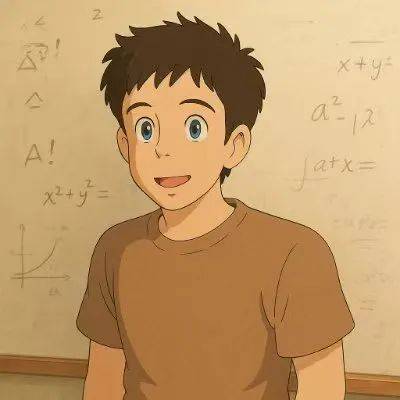

全球网友纷纷投身其中,享受着二次创作的乐趣,这股全民创作的热潮席卷全球。就连OpenAI的CEO Sam Altman也忍不住将自己的头像换成了吉卜力风格的画作,表达对这一技术的喜爱和支持。

然而,在这股看似欢乐的技术狂欢背后,却隐藏着不少值得深思的问题。著名动画大师宫崎骏就对AI技术提出了尖锐的批评,认为“AI侮辱生命”。这一言论如同一记警钟,提醒人们关注AI技术可能带来的负面影响。

与此同时,版权争议也如影随形。AI在生成这些图像的过程中,是否侵犯了原作品的版权,成为了一个亟待解决的问题。艺术家们对于自己的作品被AI轻易模仿和复制感到愤怒和无奈,他们的创意和风格似乎在一夜之间就被AI“吞噬”。

GPT-4o的强大功能不仅限于模仿吉卜力风格。它还能将其他影视作品、名人肖像等转化为各种截然不同的视觉风格,如黏土动画、30年代美国卡通、皮克斯风格等。这种惊人的适应性源于多模态模型的突破性创新,使得用户无需调用外部模型,就能直接在聊天界面完成“上传图片+风格转换”的全流程。

然而,随着AI技术的飞速发展,艺术界却陷入了深深的焦虑之中。当AI能够不知疲倦地学习、模仿甚至超越人类画师的独特风格时,创意产业的根基开始动摇。许多艺术家开始联名抗议,认为AI技术正在侵蚀他们的饭碗。

在商业动画领域,AI技术的应用更是引发了一场深刻的矛盾。虽然它能够大幅提升制作效率,但也让互联网上所有艺术风格面临快速贬值的风险。这种双重性让整个创意产业陷入困境,艺术家们既愤怒又无奈。

尽管面临诸多争议和挑战,但AI技术的发展势头并未减弱。一些艺术家和从业者开始探索解决方案,如提出分流付费机制等,试图在保护艺术家权益和促进AI技术创新之间找到平衡。

在这场技术革命中,有人看到了AI技术的潜力和价值,认为它将重塑就业结构,解放人类从事繁重的基础工作,让创作者更专注于创意和情感表达。然而,也有人担忧AI技术会侵蚀文化生态的多样性,导致艺术风格的同质化。

无论如何,AI技术已经深刻地改变了艺术创作和传播的格局。它既是挑战也是机遇,既带来了便利也引发了争议。对于艺术家和从业者来说,如何在AI时代保持创作的独特性和价值感,将是一个长期而艰巨的任务。