近日,一项关于小行星可能撞击地球的预警引起了全球关注。美国国家航空航天局(NASA)的近地天体研究中心披露,一颗名为“2024YR4”的小行星,在未来几年内有可能与地球发生碰撞,尽管这一概率仅为2%,但仍足以令人警惕。

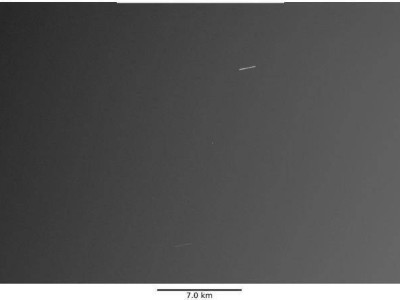

“2024YR4”小行星于去年12月27日首次被科学家发现,据初步估算,其直径范围在40至90米之间。自今年年初以来,NASA的天文学家一直在密切监测这颗小行星,目前它距离地球约4800万公里。虽然这个距离看似遥远,但考虑到小行星的潜在威胁,科学家们丝毫不敢大意。

小行星撞击地球的风险取决于其大小和密度。较小的小行星在进入大气层时,可能会因高温高压而解体,并在空中燃烧殆尽。然而,如果小行星足够大且密度高,它就有可能对地球上的生物构成实质性威胁。

面对这一潜在灾难,国际社会迅速行动起来。联合国首次启动了《行星安全协议》,旨在构建一个全面的行星防御体系。该协议涵盖了监测网络、紧急响应计划、国际合作等多个方面,以确保在发现撞击威胁时,各国能够迅速采取行动,共同应对。

在防御技术方面,动能撞击技术已被证明是一种相对成熟且有效的手段。NASA曾在2022年成功利用该技术,使一颗名为“狄莫弗斯”的小行星偏离了轨道。这一成功案例为未来的小行星防御工作提供了宝贵的经验和信心。

与此同时,中国也在积极部署近地小行星防御系统。中国深空探测实验室已发布了首次近地小行星防御任务方案,并计划在2030年前后实施这一任务。该任务将采用“伴飞+撞击+伴飞”的模式,通过动能撞击改变目标小行星的轨道,并在撞击后进行效果评估和科学探测。

为了加强行星防御能力,国家国防科技工业局近日还发布了招聘“行星防御岗”的公告。这一举措表明,中国在行星防御领域的监测、预警、拦截等技术研究正在稳步推进中。随着中外科学家的共同努力,我们有理由相信,在面对小行星撞击这一潜在灾难时,人类将能够找到科学有效的解决之道。