在探索宇宙的壮丽征途中,人类总是能发现令人惊叹的新奇事物。最近,中国嫦娥五号探测器从月球带回的宝贵月壤样本中,科学家们有了一个前所未有的发现——形似“小蝌蚪”的奇特纳米颗粒。这一发现不仅震撼了科学界,也激发了公众对月球奥秘的浓厚兴趣。

2020年底,嫦娥五号成功登陆月球并采集了3846.5克的月壤样本,这一壮举不仅标志着中国在深空探索领域的重大突破,更为全球科学家提供了一个宝贵的研究机会。这些样本仿佛是一把钥匙,引领我们窥探月球的神秘面纱。

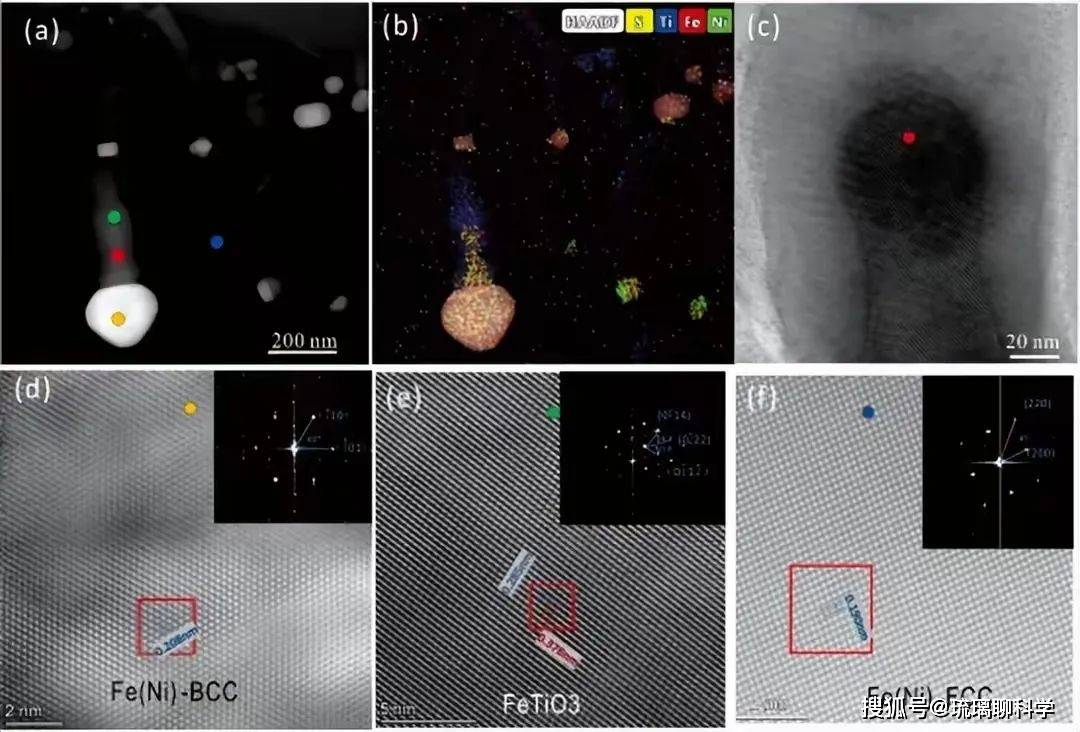

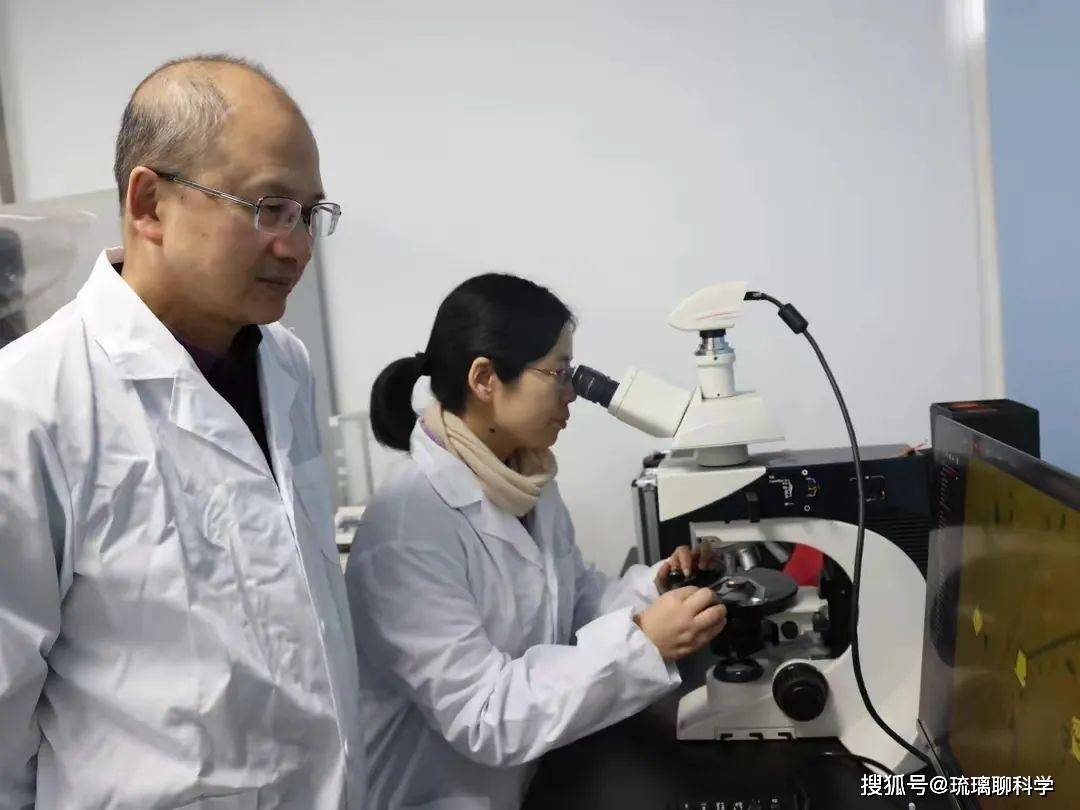

在对这些样本进行深入分析时,中国地质大学行星科学研究所的研究人员利用透射电子显微镜,意外发现了一种形态独特的纳米颗粒。这些颗粒头大尾细,与地球上的蝌蚪颇为相似。它们的头部直径可达数十纳米,尾巴则能延伸至几百纳米甚至更远,呈现出一种精细的结构。

科学家们进一步研究发现,这些小蝌蚪的头部主要由铁镍合金构成,脖子部分是硫化铁,而尾巴则是由钛铁矿组成。这种由多种矿物组成的结合体的存在,彻底颠覆了我们对月球矿物结构的传统认知,促使科学家们重新审视月球的地质演化过程。

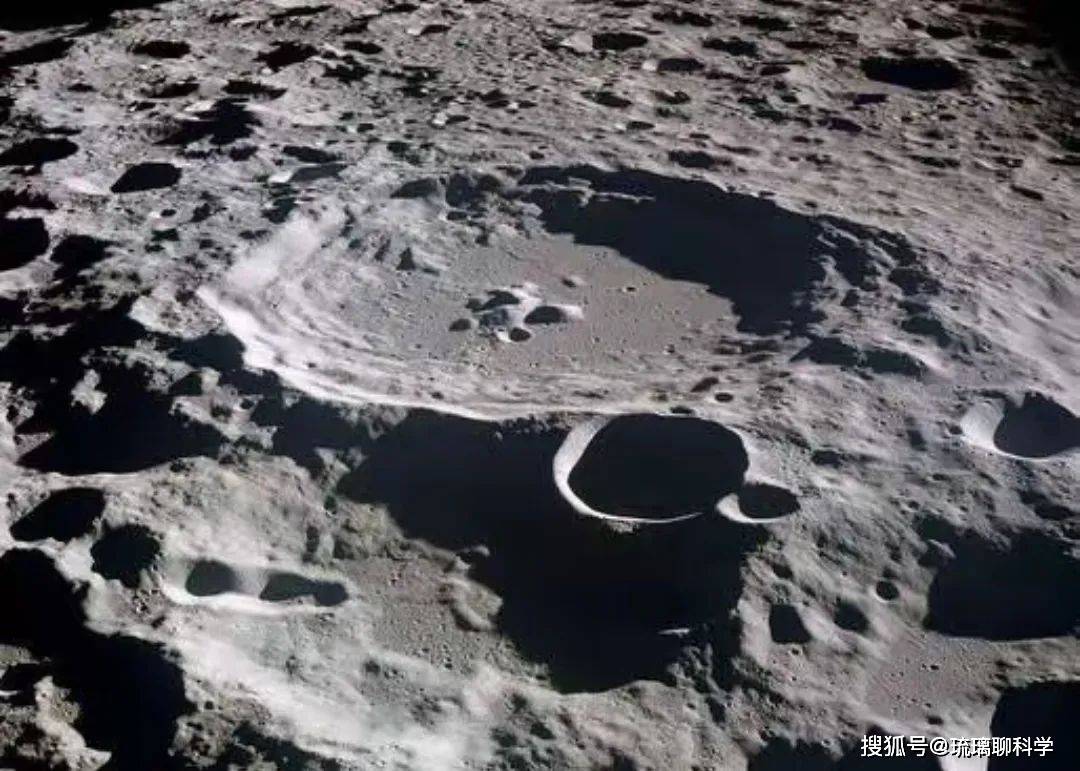

那么小蝌蚪究竟是如何形成的呢?科学家们认为,这与月球表面极端的环境密切相关。月球没有大气层的保护,长期暴露在太阳风和宇宙射线的轰击之下,微陨石撞击更是持续不断地塑造着月壤的微观结构。在这种极端条件下,撞击事件和火山喷发等地质活动不断影响着月壤中的矿物颗粒,使它们经历复杂的相变和重塑过程。小蝌蚪的形成很可能就是撞击事件所产生的直接产物。

当高速陨石撞击月表时,会产生高温使部分物质熔融形成玻璃球。在随后的冷却过程中,由于不同成分的化学性质和冷却速率存在差异,部分物质开始分离并逐渐形成了这种“头重尾轻”的奇特结构。这一发现不仅揭示了月球极端环境下矿物的结晶与演化机制,还为我们理解月球矿物的形成过程提供了新的视角。

小蝌蚪的发现对月球乃至宇宙的探索具有重要意义。首先,它们为我们提供了关于月球表面极端环境条件下矿物演化的宝贵信息。通过对这些小蝌蚪的研究,我们可以更深入地了解月球的地质演化情况和环境变化,为未来的月球探测以及基地建设提供关键参考。其次,小蝌蚪的独特形态和成分组成也为月球资源的开发利用提供了新的思路。它们或许能成为具有催化作用或功能添加剂的潜在材料,从而提升月壤基材料的力学性能和热稳定性。

更为引人注目的是,小蝌蚪的发现还激发了我们对月球乃至其他天体上生命形式的想象。虽然目前我们尚未在月球上发现外星生命的迹象,但小蝌蚪的存在让我们对生命的多样性和存在方式有了更多的期待。毕竟在浩瀚的宇宙中,生命的形态和存在方式或许是多种多样的。这些小蝌蚪所展现出的独特结构和形成机制,或许正是某种未知生命形式的“痕迹”或“启示”。