在人类探索宇宙奥秘的历程中,一系列关于地球与宇宙的认知变革,构成了科学史上璀璨的篇章。早在三国时期,“盘古开天辟地”的神话故事便流传开来,而“天圆地平”的观念更早已深入人心。然而,公元前6世纪的古希腊,数学家毕达哥拉斯提出了颠覆性的“地圆说”,这一理论在当时并未被广泛接受,西方主流观念仍认为大地如同浮于无垠海洋之上的圆盘。

两个世纪后,古希腊的另一位杰出科学家亚里士多德,通过科学方法论证了地球的球形。这一发现为后续的天文学探索奠定了基石。从“地圆说”到哥白尼的“日心说”,人类对地球及宇宙的认知不断深化。20世纪60年代初,苏联宇航员加加林首次进入太空,亲眼目睹了地球这颗蓝色星球的壮丽景象,宇宙的无垠也随之展现在人类眼前。

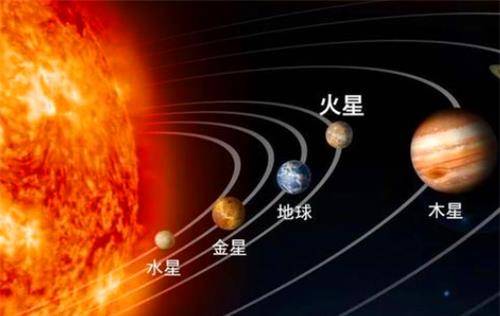

科学探索的脚步从未停歇。据科学家观测,银河系内恒星数量约为千亿颗,而整个宇宙则包含着千亿个类似的星系。在浩瀚的太阳系中,地球作为唯一已知的生命摇篮,其邻近的金星与火星自然成为了科学家们的重点研究对象。这两颗行星与太阳的距离,分别比地球近了30%和远了50%,其环境条件与地球大相径庭。

火星上发现的远古河床、两极液态水以及有机物痕迹,让科学家们猜测火星上可能曾孕育过早期生命。然而,由于火星液态水的大量流失和大气层的稀薄化,这些生命最终未能延续。金星则因缺乏磁场、高温且无液态水,其环境条件对生命而言极为恶劣。尽管科学家们也曾猜想金星上可能存在过生命,但同样遭遇了灭绝的命运。

值得注意的是,地球在太阳系中的位置恰到好处,是其能够孕育生命的关键因素之一。天体物理学家通过模拟计算发现,地球与太阳距离的微小变化,都将对地球气候产生深远影响。若地球再向太阳靠近10厘米,地球表面的温度将显著上升,导致干旱加剧、冰川融化,进而引发一系列生态灾难。空气中的氧气含量将逐渐降低,生态系统将面临崩溃的风险。这样的变化,无疑将对人类和其他生物的生存构成严峻挑战。

地球之所以成为生命的摇篮,得益于其在太阳系中的独特位置。数十亿年的演化历程中,地球见证了生命的诞生、繁衍与多样性。面对宇宙的无垠与未知,人类将继续探索、学习,以期更好地理解我们赖以生存的这颗蓝色星球。