在探索宇宙的征途中,一个看似不起眼的材料正悄然改变着火箭制造的面貌——塑料,这一地球上无处不在的物质,正逐步成为航天科技的新宠。

长久以来,火箭制造遵循着严格的材料选择规则:轻质部分通常采用铝合金、碳复合材料和合金钢,关键部位则依赖坚固的钛合金和不锈钢,而隔热陶瓷则在需要耐火抗热的区域发挥着关键作用。在这样的背景下,塑料因其既不坚硬也不耐热的特性,似乎与火箭制造无缘。然而,科学家们的目光并未局限于传统材料,工程塑料作为一种潜力巨大的替代选项,正逐渐受到重视。

工程塑料之所以能在火箭制造中占有一席之地,关键在于其轻质特性。作为运载工具,火箭的自重越小,所需消耗的燃料就越少,从而能搭载更多航天器或有效载荷。在当前轻质金属材料有限且价格昂贵的情况下,工程塑料凭借其轻盈的优势,成为了科学家们寄予厚望的“新星”。

事实上,工程塑料在航空航天领域已经展现出了不凡的实力。聚碳酸酯、改性尼龙、聚醚醚酮树脂等高性能塑料材料,已被广泛应用于飞机舱罩、照明设备、宇航员防护用品以及飞船发动机零部件等方面。这些塑料材料不仅具有优异的力学性能、耐腐蚀性、耐热性和耐疲劳性,还能在极端环境下保持稳定。

为了进一步提升工程塑料的性能,科学家们开始尝试在塑料中添加碳纤维、石墨烯、玻璃纤维等高新技术材料。在德国航空航天公司“MTaerospace”的推动下,一款由碳纤维增强塑料制成的小型火箭燃料箱应运而生。这款燃料箱不仅完全摒弃了金属材料,还成功通过了低温、变压和气体泄露测试,展现出了卓越的密封性和抗冻性能。

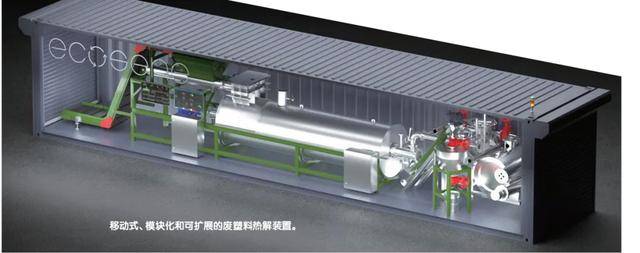

更令人瞩目的是,废弃塑料在火箭制造中的应用也取得了突破性进展。美国Vaya太空公司和英国Skyrora航天公司分别成功发射了使用可回收热塑性塑料制成的燃料箱的火箭。其中,Skyrora公司更是通过热解技术将废弃塑料转化为名为Ecosene的燃料,不仅降低了火箭发射成本,还有效解决了白色污染问题。

面对全球每年产生的4亿吨塑料垃圾,仅有9%得到回收利用的现状,将废弃塑料转化为火箭燃料无疑为解决白色污染提供了一个创新思路。随着技术的不断进步和应用的不断拓展,未来我们或许将见证更多由塑料箭身和塑料燃料构成的全塑火箭翱翔于太空之中。

这一变革不仅意味着火箭制造材料的革新,更预示着人类在探索宇宙的同时,也在积极寻求解决地球环境问题的途径。塑料与火箭的结合,正成为连接地球与太空的绿色桥梁。