在安徽师范大学的生命科学学院内,隐藏着一位与蛇打了半辈子交道的专家——黄松教授。他的故事,是关于家族传承、科学探索与对自然界的无限敬畏。

黄松教授的科研之路,并非一帆风顺。面对蛇类生物学资料的匮乏、野外考察的艰难险阻,以及毒蛇带来的潜在威胁,他和他的团队从未退缩。年复一年,他们深入山林,利用无线电技术追踪蛇类的行踪,只为揭开这些神秘生物的面纱。

在黄松教授的实验室,蛇类标本琳琅满目,活生生的蛇类则被精心照料在保温箱内。每当谈及这些蛇类,黄教授的眼神中总是闪烁着光芒,仿佛在与老友对话。这份热爱,源自他的童年记忆。父亲黄接棠,作为村里的首位大学生,一生致力于蛇类研究。在父亲的引导下,黄松从小便与蛇结下了不解之缘。

黄松的科研生涯中,有一个不得不提的故事——他独自进藏寻找温泉蛇。2004年,还在四川大学攻读博士学位的他,怀揣着对温泉蛇的好奇与热情,踏上了前往西藏的旅程。温泉蛇,青藏高原独有的蛇类物种,性情温顺且无毒。黄松在冬季的寒风中,沿着结冰的小河寻找温泉泉眼,最终在一块大石头下发现了梦寐以求的温泉蛇。

黄松的家族,三代人都与蛇结下了深厚的缘分。他的女儿黄汝怡,如今也在上海海洋大学攻读博士学位,专注于蛇类学研究。2021年4月的一天,黄松与父亲、女儿在黄家岭村共同发现了一个蛇类新物种——黄家岭脊蛇。这一发现,不仅为蛇类学研究增添了新的篇章,也见证了家族三代人的科研传承。

黄松教授的野外考察足迹遍布中国的大江南北。从西藏到新疆,从云南到东北,他的身影总是活跃在山林间。每一次考察,他都带着一个黑色大背包和一只草帽,里面装着简单的生活用品和科研工具。数十年来,他和团队已经发现并描述了11个蛇类新物种,为蛇类学研究做出了巨大贡献。

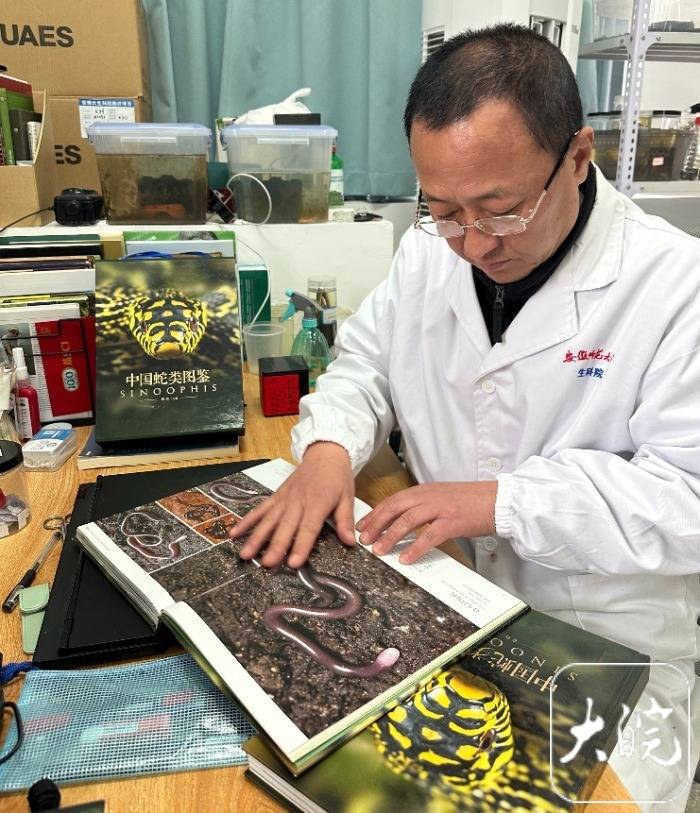

除了严谨的科研工作,黄松教授还热衷于科普事业。他编著的《中国蛇类图鉴》,收录了目前国内最多的蛇类物种信息,成为蛇类研究的重要参考书籍。他还经常作科普报告,向公众普及蛇类知识,提高人们对蛇类的认识和保护意识。

在黄松教授看来,蛇类是一种美丽而独特的生物。它们通过长期的自然进化,发展出了适应环境的多种生物学行为。虽然蛇类有时会让人感到害怕,但实际上很少有蛇会主动攻击人类。黄松教授希望通过自己的研究,让更多人了解蛇类、保护蛇类,共同维护生态平衡。