科学家们近日就一立方厘米大小的黑洞展开了深入探讨,揭示了其背后隐藏的巨大能量与极端特性。

黑洞的核心是一个被称为奇点的区域,理论上体积无限趋近于零。当我们谈论一立方厘米的黑洞时,实际上是指其史瓦西半径所形成的球形体积,通过球体体积公式计算,其史瓦西半径约为0.62厘米。相比之下,地球的史瓦西半径仅为约9毫米,这意味着尽管这个黑洞的体积看似微小,但其质量却小于地球。

为了具体了解这样大小的黑洞究竟拥有多少质量,科学家们利用史瓦西半径公式进行了计算。将0.62厘米的史瓦西半径代入公式,得出的结果令人震惊:这个黑洞的质量约为4.18乘以10的24次方千克,相当于地球质量的70%,约等于六倍火星的质量,略低于金星的质量。

然而,在目前的宇宙观测中,我们尚未发现如此小体积的黑洞。理论上,宇宙大爆炸时可能产生了许多原始小黑洞,但目前尚无确凿的观测证据。当前所能观测到的黑洞大多是由质量超过太阳40倍的大质量恒星在超新星爆炸后形成的,或由达到奥本海默极限的中子星坍缩而成,最小质量也在3倍太阳质量以上。

黑洞的极端性质同样引人关注。除了极小质量的黑洞(如原子质量级)会迅速蒸发外,稍大些的黑洞几乎无法被饱和,位于宇宙食物链的顶端。黑洞能够吞噬恒星,而恒星却无法反过来吞噬黑洞。即便恒星的质量远大于黑洞,如r136a1星,质量高达太阳的300倍,但若遇到一个三倍太阳质量的黑洞,也只能被其吞噬。

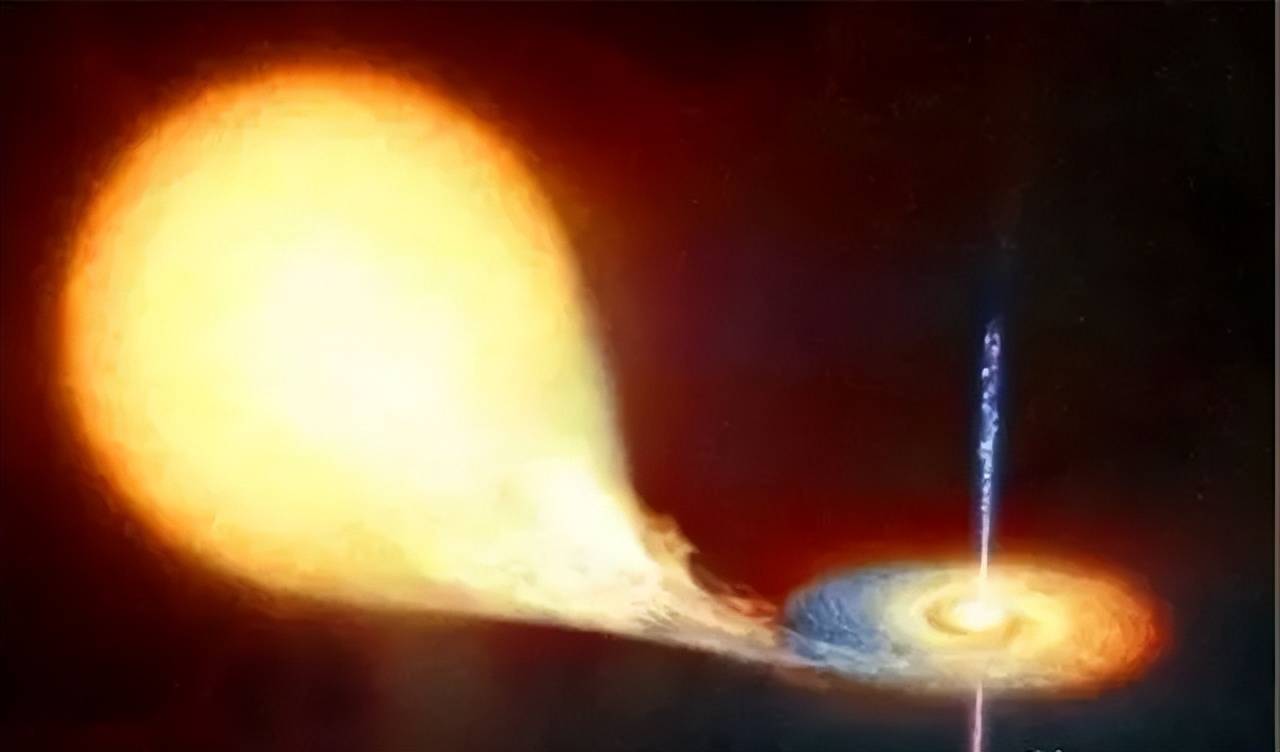

黑洞的引力极其强大,在史瓦西半径范围内,时空曲率无穷大,使得连光也无法逃脱黑洞的视界。我们无法直接观测到黑洞,只能通过其吸积盘在视界边缘释放的能量来间接观察。黑洞的引力同样遵循万有引力定律,即引力的大小与相互作用物体质量的乘积成正比,与距离的平方成反比。由于黑洞视界的表面与质心的距离极短,因此黑洞表现出的引力极为巨大。

以r136a1为例,尽管其质量是太阳的300倍,但半径却极大。若r136a1变成黑洞,其表面与质心的距离将大大缩短,引力将变得几乎无限大,这正是恒星无法抵御黑洞引力而被吞噬的原因。一旦黑洞靠近其他天体,巨大的引潮力将会撕裂一切。

引潮力是指由于物体体积较大,不同部位在靠近引力源时受到的引力作用不同,导致物体受到的引力不平衡而发生扭曲。一个体积约为一立方厘米的黑洞,尽管体积小,但质量已接近金星,对地球的引潮力作用将远超月球,足以对地球造成潮汐瓦解。

潮汐瓦解是指在黑洞的巨大引潮力作用下,天体受到极端扭曲并被一点点撕裂,随后这些碎片被黑洞吸食。如果一个人接近黑洞,他的脚部朝向黑洞时,由于引力的巨大差异,脚部可能已被拉长至细如发丝,而头部却安然无恙。最终,黑洞的引潮力和吸积盘的巨大角动量会将任何物体撕成碎片,释放出耀眼的光芒和高能射线。

那么,一个史瓦西半径为0.62厘米的黑洞如果靠近地球,会发生什么呢?当黑洞距离地球约5000千米时,其力量相当于地球与金星相撞的威力,地球将遭受全球性的地质灾难,所有生命将不复存在。随着黑洞与地球的引力拉扯,黑洞逐渐靠近地球,对地球造成全面的潮汐瓦解,地球表面不断被撕裂并掀起,成为黑洞的超高速旋转吸积盘,以一种摧毁一切的姿态蚕食地球。

在黑洞吞噬地球后,其质量将增至1.7倍地球大,史瓦西半径也将增至1.52厘米。这个黑洞将成为太阳系的新成员,其引力扰动将严重影响其他行星的运行轨道,特别是金星和火星。太阳系的行星运行将变得紊乱,可能出现两种情况:一是黑洞在混乱中逐一吞噬其他行星,甚至最终吞噬太阳,成为太阳系的主宰;二是黑洞与其他天体的运行关系得到重新排列并稳定下来,继续围绕太阳公转,直到太阳系的终结。