近日,餐饮行业因罗永浩与西贝的公开争议再次成为舆论焦点。此次风波的导火索是罗永浩在社交平台发文,直指西贝餐厅大量使用预制菜且定价过高,引发网友对预制菜食品安全、添加剂使用及性价比的广泛讨论。

事件起因于罗永浩9月10日发布的一条微博,他称在西贝用餐时发现菜品多为预制菜,质疑其价格与品质不符,并呼吁监管部门要求餐饮企业明确标注预制菜使用情况。该言论迅速登上热搜,西贝及预制菜话题引发全民热议。消费者对预制菜的质疑集中在防腐剂超标、口感差、营养流失等问题上,而西贝则因人均消费较高成为众矢之的。

面对舆论压力,西贝创始人贾国龙于9月12日公开回应,称罗永浩的指责“不实”,并强调西贝所有菜品均按国家标准在门店现做,仅馒头等主食在中央厨房加工后配送至门店,但此类食品不属于预制菜范畴。他同时宣布,西贝将在全国门店推出“罗永浩套餐”,包含13道菜品,并开放后厨参观,以透明化操作回应质疑。然而,贾国龙也透露,受争议影响,西贝单日营业额骤减百万元,但他坚持“就算不做生意,也要对簿公堂”,称“这关乎是非对错”。

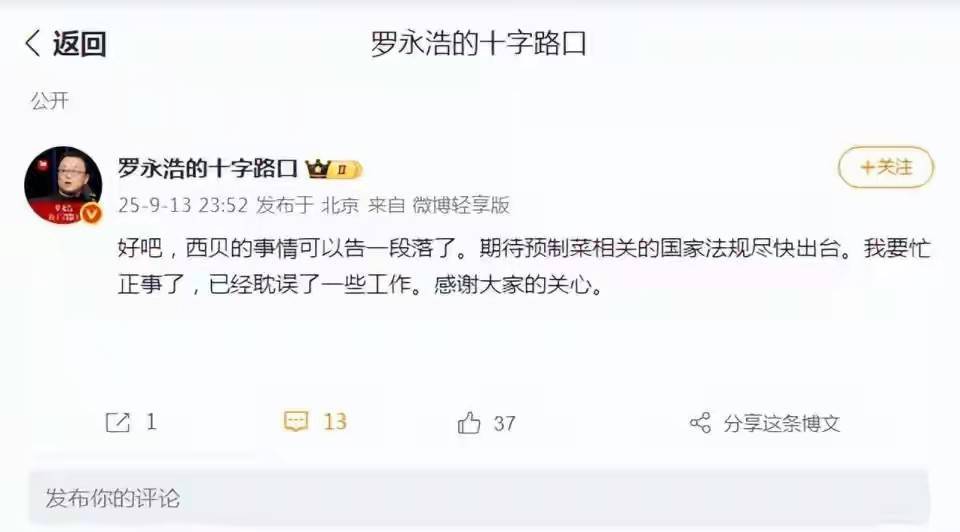

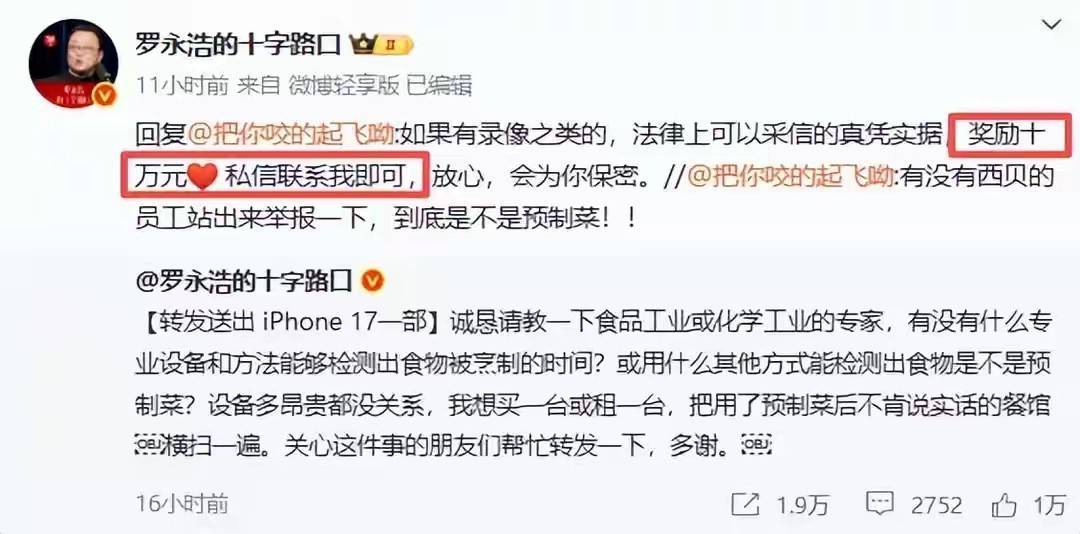

罗永浩则通过直播和微博进一步反击。他发起10万元悬赏,征集西贝使用预制菜的证据,并调侃西贝“能把现做的菜做出加热的味道,肯定是高科技”。尽管双方均表示愿停止争端,但争议已暴露出预制菜行业的深层问题。

事实上,西贝并非首次陷入定价争议。此前,其3只蒸饺售价29元、一个馒头21元等事件均引发过讨论。贾国龙曾承认部分菜品定价偏高,并下调价格,但网友仍认为其性价比不足。例如,西贝小程序显示,一份胡麻油炒鸡蛋售价43元,3个莜面蒸饺19元,而贾国龙则坚称“凭良心说,真的不贵”。

预制菜行业的信任危机并非西贝一家之困。数据显示,2026年我国预制菜市场规模预计突破万亿元,但增速已从2024年的35%降至2026年的18.3%。2024年“3·15”晚会曝光的“糟头肉预制菜”事件,更让消费者对行业食品安全产生担忧。江苏省消保委调查显示,近八成消费者购买预制菜时遇到过质量问题,投诉集中在口感差、分量不足、实物与宣传不符等方面。

业内人士指出,预制菜虽符合快节奏生活需求,但行业规范化程度不足。多数企业仍采用作坊式生产,规模以上企业较少,导致产品质量参差不齐。尽管国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将公开征求意见,但行业信任重建仍需时间。

西贝的转型尝试也折射出餐饮企业的困境。自2015年起,贾国龙多次布局快餐业务,推出西贝莜面工坊、贾国龙中国堡等11个品牌,但均未成功。2023年,他回归主品牌CEO岗位,提出2026年IPO和2030年营收千亿的目标,但2024年市场遇冷让他承认“面临最艰难的一年”。如今,西贝通过升级品牌、优化服务、调整定价策略等方式自救,但能否扭转消费者“贵且差”的刻板印象,仍需观察。

此次争议背后,是公众对预制菜健康边界的关注。罗永浩的“敲打”不仅针对西贝,更引发了对行业规范化、透明化的思考。随着国家标准出台,预制菜“身份”将明确,餐饮企业使用预制菜的情况或需强制披露。这场风波或许会成为行业高质量发展的契机。

从西贝到预制菜行业,争议的核心始终是消费者对健康、安全与性价比的追求。在行业标准尚未完善前,企业需以更透明的姿态回应质疑,而监管部门也需加快政策落地,共同推动行业走向成熟。