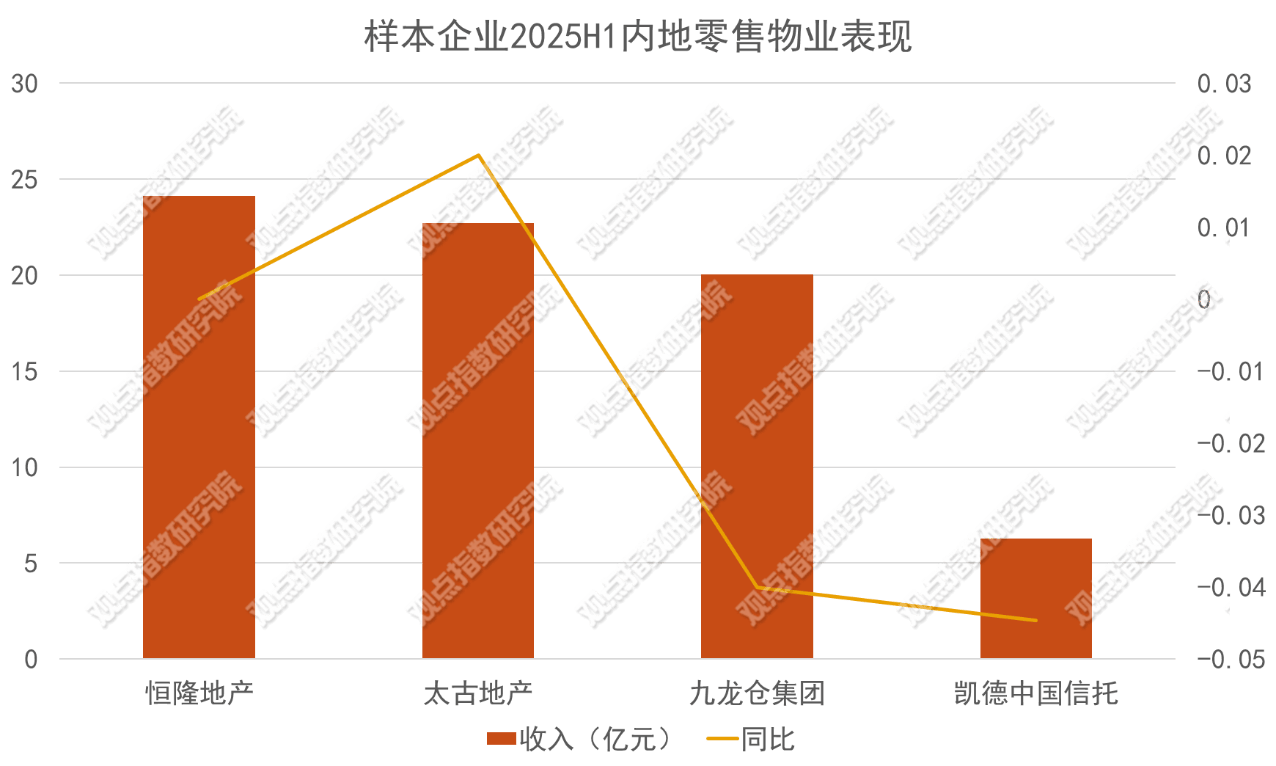

观点指数最新发布的商业地产零售业态发展报告显示,2025年上半年高端消费市场呈现明显收缩态势,多数企业零售物业板块收入出现同比下滑,行业运营压力持续攀升。根据已披露的样本企业财报数据,零售物业收入负增长已成为普遍现象,反映出消费市场结构性调整的深层特征。

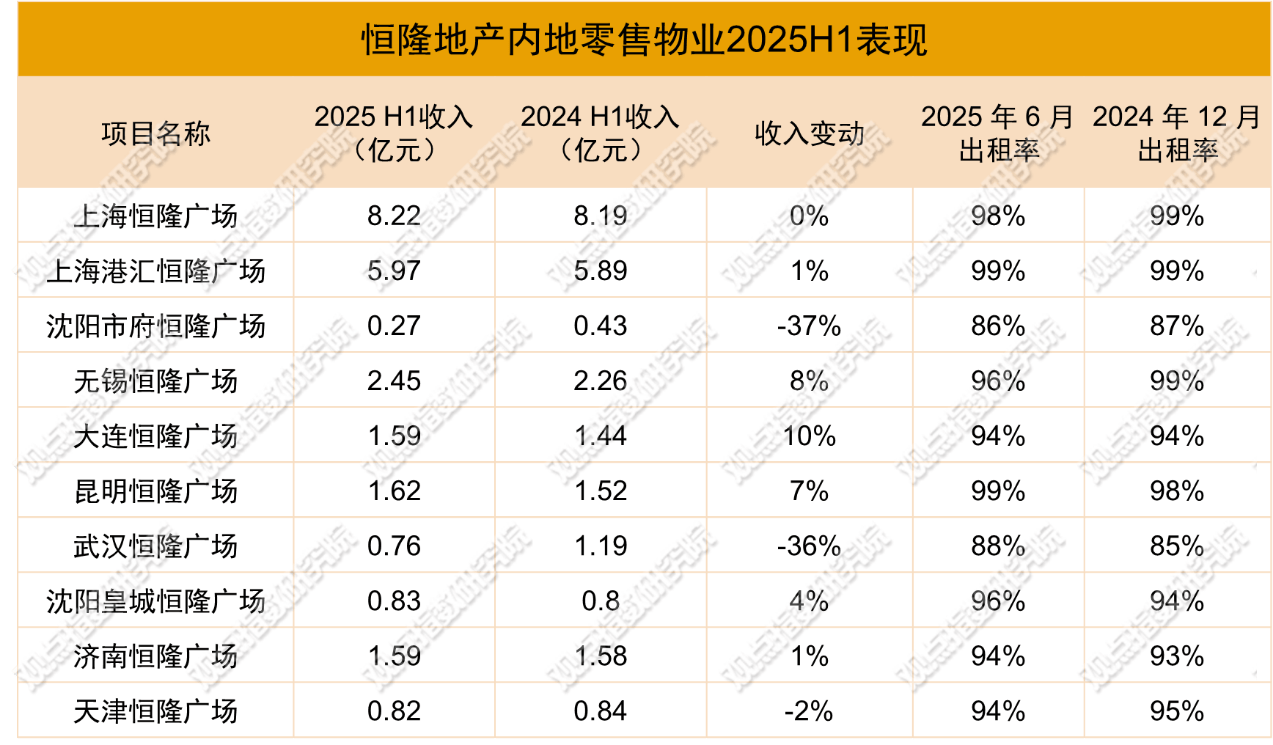

港资企业表现呈现分化特征。恒隆地产内地零售业务上半年实现24.12亿元收入,与去年同期持平,出租率维持在94%高位。其标杆项目上海恒隆广场保持98%的满租状态,但租户销售额同比下降8%,显示高端消费购买力趋于保守。相较之下,上海港汇恒隆广场实现收入增长1%、租户销售额增长10%的双提升,形成鲜明对比。太古地产运营数据则更为亮眼,北京三里屯太古里、广州太古汇、北京颐堤港三大项目均达到100%满租状态,印证其商业运营的强抗风险能力。

在项目拓展层面,恒隆集团与杭州百大集团达成20年营运租赁协议,获得杭州百货大楼南北两座物业42000平方米经营面积,较现有体量扩容40%。此举不仅强化了恒隆在长三角商业版图的布局,更通过整合传统百货资源实现业态升级。太古地产旗下项目则延续品质化运营路线,上海兴业太古汇通过引入路易威登限时店等首店经济,带动销售额增长13.5%;上海前滩太古里亦实现4%的销售额提升,凸显场景创新对消费的拉动作用。

外资企业表现出现波动。凯德中国信托旗下9个零售物业上半年收入6.29亿元,同比下降4.46%。业绩承压主要源于成都新南店出租率及租金下滑,以及北京西直门、望京、哈尔滨学府三店超市区域改造带来的阶段性影响。从租户结构看,潮玩、珠宝、IT、餐饮品类销售额分别增长46%、18%、17.8%和4.3%,揭示年轻消费群体对体验式、个性化消费的强劲需求。

资本运作层面,大悦城地产启动私有化程序引发市场关注。该公司计划斥资29.32亿港元回购股份,旨在通过优化治理结构、整合股权资源提升盈利能力。此举被视为应对长期估值低迷、流动性不足的战略选择,短期可缓解业绩披露压力,长期则有利于聚焦核心资产优化与创新投入。不过该计划需通过特别股东大会审议、百慕大法院批准及香港联交所等多重监管程序,存在执行不确定性。

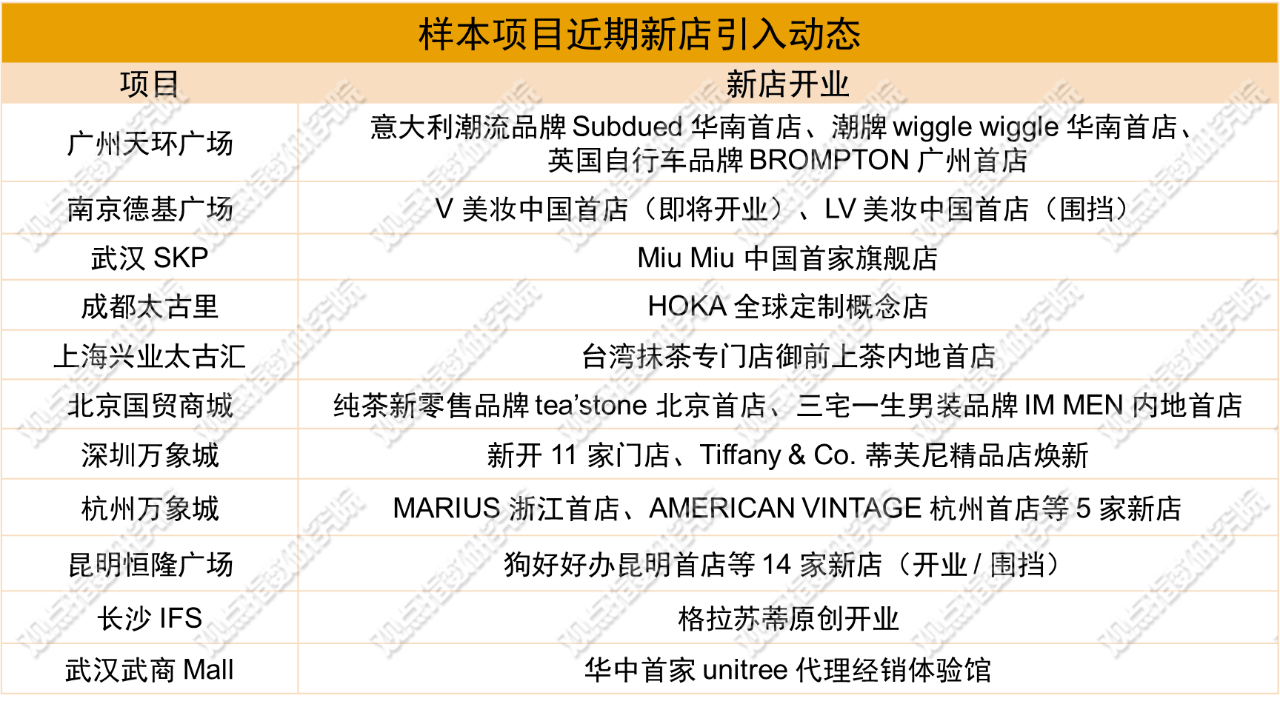

品牌布局呈现显著迭代特征。样本商业项目新引入门店中,首店占比持续攀升且业态多元。广州天环迎来意大利潮流品牌、英国自行车品牌中国首店,南京德基广场开设LV美妆全球首店。深圳万象城完成Tiffany&Co.精品店焕新升级,MARIUS浙江首店、AMERICAN VINTAGE杭州首店等特色品牌加速布局,HOKA全球定制概念店等创新业态涌现。这种"首店经济+存量升级"的双轨策略,既扩大市场覆盖又提升消费体验,形成差异化竞争优势。

奥莱业态创新成为行业亮点。上海闵行区新开业的荟品仓·城市奥莱打造15588平方米购物空间,引入300余个品牌,设置运动户外、轻奢鞋包等六大主题专区,首创"无导购自助购物"模式提升运营效率。华润置地联合滨海湾置业打造的万象滨海购物村,计划于东莞滨海湾新区开业,该项目融合购物、环境、休闲等多元体验,标志着奥莱业态从传统折扣卖场向场景化消费空间的转型。