近日,社交媒体上流传的一则消息引起了广泛关注。据网友爆料,兴业银行私人银行曾通过其官方微信公众号推出一项名为“2025菁英实习计划”的活动,旨在为高净值客户的子女提供一系列实习机会。

据悉,这项实习计划覆盖了金融、互联网、咨询、快消、传媒、汽车等多个行业,并声称与摩根大通、中金资本、谷歌、微软、字节跳动等知名企业有所合作。这样的安排无疑为参与计划的年轻人提供了一个展示自我、积累经验的宝贵平台。

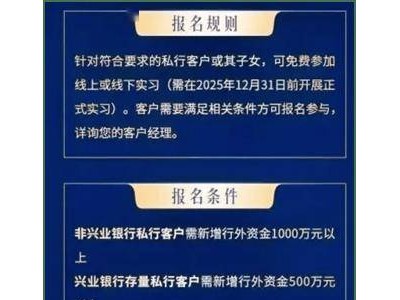

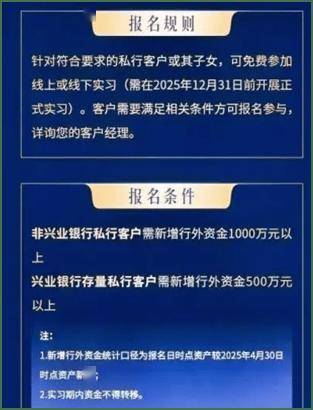

然而,参与该计划的门槛并不低。根据流传出的宣传图片显示,非兴业银行私人银行客户需要新增行外资金1000万元以上,而存量私行客户则需新增500万元以上,且实习期间资金不得转移。这一条件引发了不少争议和讨论。

对于这一实习计划,兴业银行的工作人员在接受采访时表示,该计划确实存在,但报名阶段已经结束。这一回应并未完全平息外界的疑虑,因为目前该文章已在兴业私行公众号上无法搜索到。

有业内人士对此现象进行了分析。他们认为,银行和投行等金融机构为客户提供子女实习机会的做法并不罕见,这可以被视为一种资源置换的方式,同时也是私人银行维系大客户关系的手段之一。然而,对于“实习期内资金不得转移”的条款,该人士指出,虽然银行可能会通过冻结存款、开立存款证明或购买对应期限的理财产品等方式来实现资金不得转移,但这样的约定在法律上并不具备太强的约束力。

该人士进一步解释,根据“存款自愿、取款自由”的原则,储户有权随时划转自己的资金。因此,即使银行有这样的规定,储户如果坚持要划走资金,银行也很难进行有效的阻止。这一观点引发了人们对银行与客户之间权益平衡的深入思考。