在AI大模型领域,Kimi chat曾以其技术突破和快速增长的月活用户数,一度成为业界的焦点。然而,随着时间的推移,Kimi在月活榜上的排名却悄然发生了变化。

去年11月,Kimi chat全面上线一周年之际,其月活用户数达到了3600万,成为国内仅次于字节旗下豆包的AI APP。然而,仅仅过了半年,Kimi的月活用户数便大幅下滑,从第二滑向了第四。根据最新数据显示,截止2025年3月,Kimi的月活用户数仅为1820万,而DeepSeek、字节豆包、腾讯元宝则分别以1.94亿、1.16亿和4164万的月活用户数占据前三甲。

面对月活量的大幅下滑,Kimi的创始人杨植麟显然不会坐视不管。他深知,想要提升用户留存,必须寻找新的出路。于是,Kimi开始了一系列换道尝试,其中最为引人注目的便是切入垂类领域。

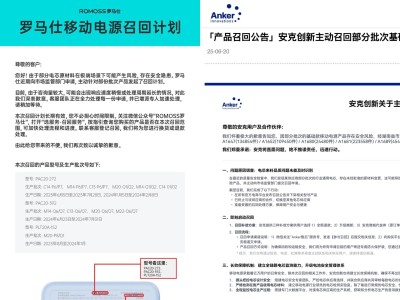

除了财经领域,Kimi还尝试切入医疗领域。然而,在医疗这一更为细分的领域中,Kimi的信源储备还有待完善。例如,在回答关于宠物医疗的问题时,Kimi的回答信源并未显示有国内专业平台或APP,而在回答日常医疗问题时,信源则更加丰富。这反映出Kimi在医疗领域的专业性和准确性还有待提升。

为了提升用户留存和挖掘新用户群,Kimi还频频与其他平台合作。例如,与小红书合作发起“21天打卡挑战”,用户可以在小红书内直接与Kimi对话,并完成任务兑换奖励。这一合作不仅为Kimi带来了更多的曝光机会,还为其打开了触达C端用户的新窗口。然而,效果如何还需进一步观察。

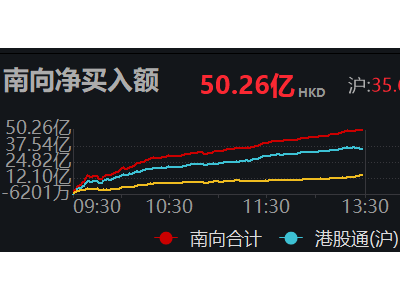

在杨植麟看来,Kimi的转型并非为了竞争而竞争,而是为了满足用户需求。然而,随着大模型赛道竞争的日益激烈,Kimi的处境却变得愈发艰难。一方面,科技大厂们纷纷下场推出自家的AI业务,并对自家产品砸钱推流,使得Kimi等独立AI APP的生存环境变得更加恶劣;另一方面,卷用户、卷技术、卷场景已成为大模型下半场的新流行,Kimi需要在这些方面不断突破才能保持竞争力。

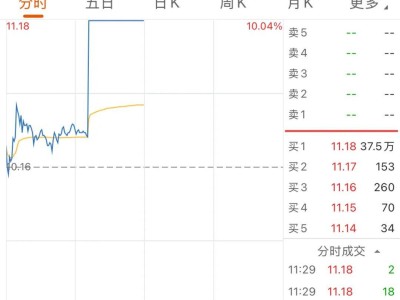

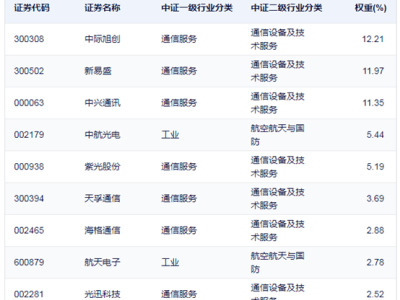

为了应对这些挑战,Kimi开始从通用大模型转向垂类领域做用户挖掘。然而,这一转型并非易事。在医疗领域,Kimi面临着来自百川智能等竞争对手的压力;在财经领域,与财新的合作也未必能让Kimi得偿所愿。Kimi在商业化上的尝试也相对单一,主要依赖于API和对用户的打赏提醒,这使得其在价格战中处于不利地位。

尽管如此,杨植麟并未放弃对Kimi的信心。他相信,通过不断努力和创新,Kimi一定能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。然而,对于Kimi的未来而言,能否在垂类领域中站稳脚跟并实现用户规模的快速增长,仍然是一个巨大的挑战。