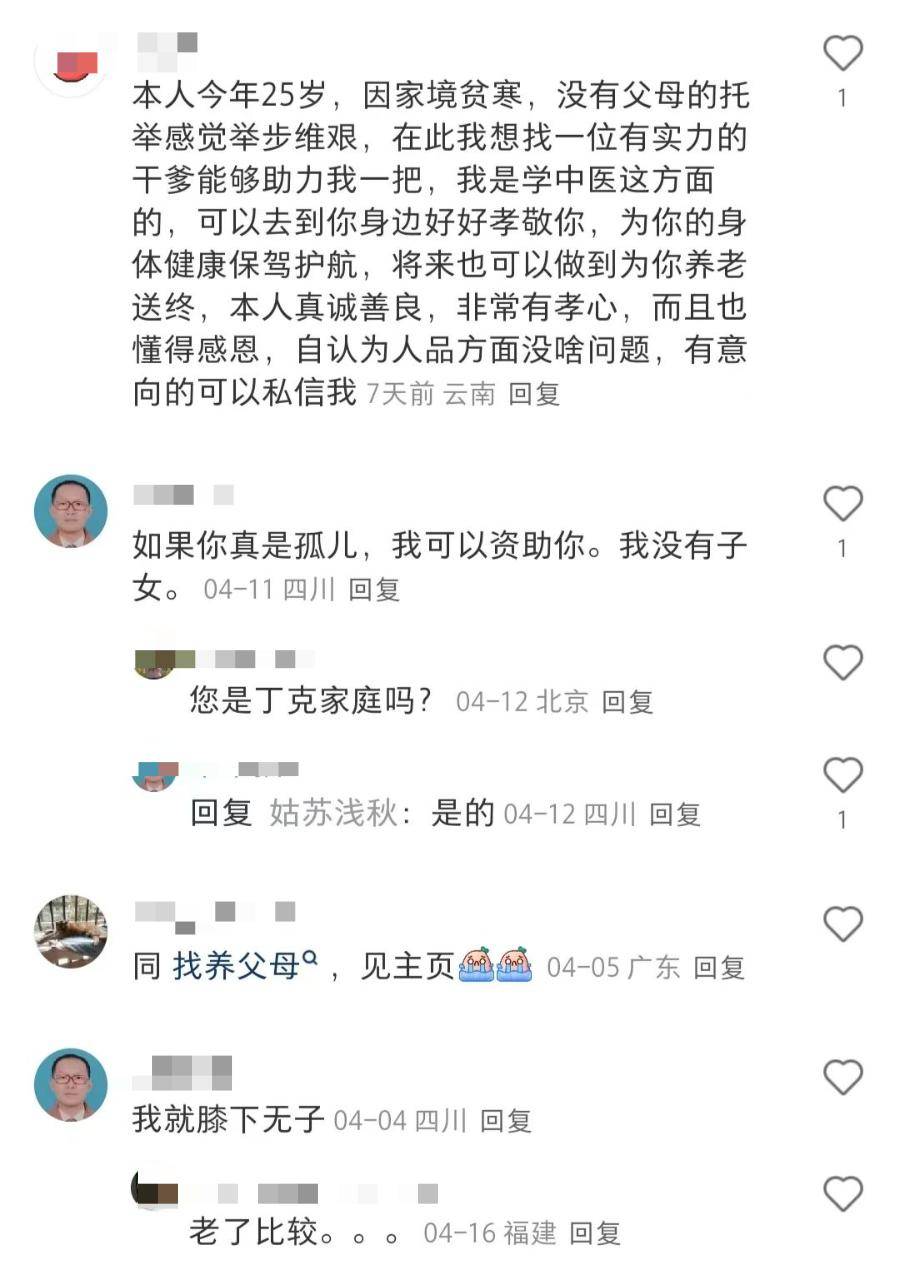

近期,社交平台上兴起了一股“认干亲”的风潮,帖子如雨后春笋般涌现,内容多为年轻人寻求“干爹干妈”承诺养老送终,或是老年人发布信息寻找愿意陪伴的“干儿子干女儿”。

这一现象的背后,映射出老龄化社会中深刻的情感供需矛盾。一方面,无子女、丁克或空巢的独居老人,在物质无忧的同时,精神层面却极度渴望亲情与陪伴;另一方面,年轻人在面对高昂的房价、激烈的职场竞争以及异地漂泊的孤独时,同样亟需情感上的支持与资源的互助。

于是,一种非血缘的“拟亲缘关系”应运而生,成为了连接两代人的桥梁。这种关系既像是一场跨越年龄界限的相互取暖,又隐含着一种心照不宣的利益交换。年轻人提供陪伴与照顾,而老年人则可能以物质条件作为回馈。

在一些社交平台上,类似的帖子屡见不鲜。发帖者多为二三十岁的年轻人,他们或因原生家庭的不幸而渴望关爱,或因现实压力而寻求经济上的支持。而回应者则多为拥有房产与退休金的老年人,他们希望找到一位能够长期陪伴、靠谱的年轻人。

姜英,一位51岁的独居女性,便是这众多发帖者中的一员。她在北京和天津各有一套房产,经济条件优渥,但精神世界的空虚却难以填补。每当夜深人静时,她总会对着空荡荡的家发呆,思考着自己的养老问题。直到她看到了一篇寻求陪伴的帖子,心中涌起了一股前所未有的冲动。

而陈琳,一个在北京工作的27岁女孩,则成为了这种“拟亲缘关系”的另一端。父母离异后,她成了“多余的人”,渴望在节日里找到家的温暖。去年春节,她在社交平台上发帖寻求愿意一起过年的家庭,没想到真的收到了回应。这次经历让她开始认真考虑认干亲的可能性。

心理咨询师张岚认为,这种“拟亲缘关系”的兴起,反映了当代年轻人的“情感代偿”需求。在城市化进程中,许多人远离家乡和亲人,独自面对生活的压力。当现实的社交无法满足他们的情感需求时,便会尝试构建替代性的亲密关系。

然而,这种关系的背后并非全然美好。一些不法分子利用老年人的情感需求设下骗局,骗取他们的财产;而一些年轻人则可能出于不纯的动机,将老年人视为“摇钱树”。由于法律对“干亲关系”并无明确界定,一旦发生纠纷,维权难度极大。

王阿姨的经历便是一个典型的例子。她退休前是一名中学老师,独居一套两居室。为了排解孤独,她决定将家中闲置的卧室出租给一位年轻女性,并象征性地收取低额租金。她希望租客能够偶尔陪她说说话,为她带来一些人气和家的温暖。然而,这种关系也面临着诸多不确定性和风险。

尽管如此,“拟亲缘关系”作为一种新型养老模式,仍然在一定程度上填补了传统家庭养老功能的不足。它满足了老年人对陪伴和关爱的需求,也为年轻人提供了情感支持和资源互助的平台。然而,如何在这种关系中保持真诚与善良,避免被利益所驱使,成为了摆在我们面前的一道难题。

在这个日益原子化的社会里,真正的温暖究竟该如何安放?法律与伦理的边界又该怎样划定?这些问题值得我们深思。