跨境电商的发展为消费者提供了便捷的全球购物渠道,“保税仓发货”“全球购”等标签成为品质与信任的象征。然而,央视财经调查栏目组近期曝光的案例显示,部分标榜“进口”的保健品实为国产假货,通过伪造资质、虚标成分、虚假宣传等手段构建起一条完整的黑色产业链。

作者|可乐

审稿|云马

一、进口保健品竟无原产国?

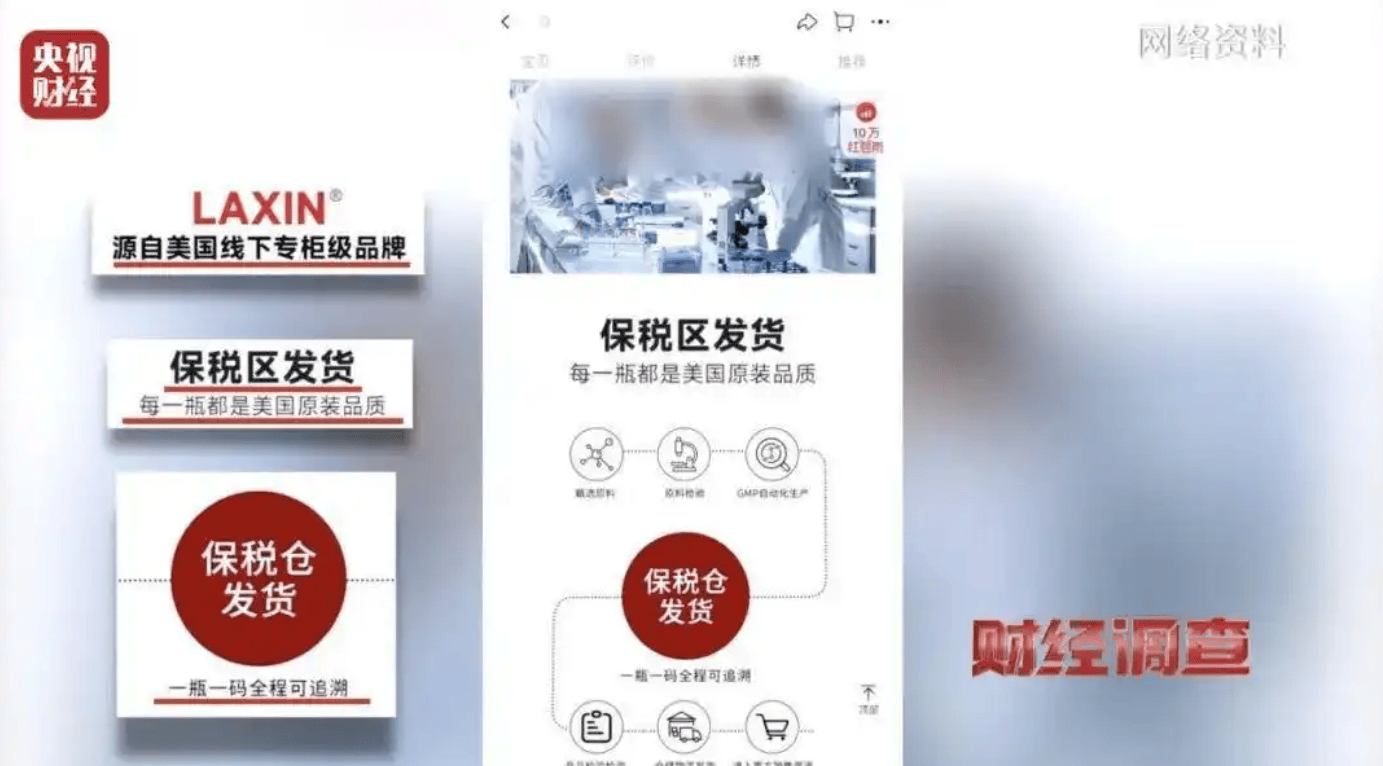

4月27日,据央视财经《财经调查》报道,多款宣称“美国原装进口”“保税仓直发”的保健品(如“LAXIN”纳豆激酶胶囊、“WEELX”护肝片等),在原产国电商平台、商超及监管部门均无备案信息。商家通过伪造境外品牌、购买空壳公司资质、虚标成分含量等手段,将国产普通产品包装成高端进口保健品,售价可达成本的5-10倍。例如,安徽全康药业通过香港空壳公司“借壳”生产,产品实际产自安徽阜阳,却标注为“澳大利亚原产”。

4月29日,收到爆料:一消费者在电商平台上购买声称“原产地溯源”的磷虾深海鱼油,收到货后一看,发现根本没有产地、没有原产国,与其宣传的溯源保障存在显著出入。该事件引发消费者对电商平台商品溯源真实性的质疑。

跨境电商零售进口商品通常以“个人自用物品”名义清关,检验标准较一般贸易宽松。不法商家利用这一政策漏洞,将国内生产的保健品通过“出口转内销”模式,经保税仓洗白为“跨境商品”,规避国内严格的质量审查。虚假的“FDA认证”“海外实验室研发”等宣传术语进一步误导消费者,而普通食品违规宣称医疗功效的现象普遍存在。

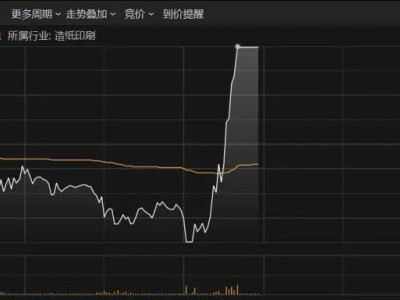

不仅如此,消费者对“保税仓发货”的信任成为黑产链的温床。调查显示,某款售价129元的女性复合维生素产品,销量达3.9万件,评论区好评如潮,但海外平台无迹可寻。消费者因信息不对称和“洋品牌迷信”,难以识破虚假宣传,维权时又面临跨境举证难、退换货流程复杂等问题。

二、黑色产业链如何构建?

这条黑色产业链是如何构建的?从“空壳公司”到“保税仓洗白”,分为上游、中游、下游三个环节。

上游:境外身份包装

注册空壳公司:中介机构提供“一站式”服务,仅需7万元即可在法国、香港等地注册空壳公司,获取境外经营许可和品牌资质。例如,法国碧欧芙公司注册资本仅100欧元,实际控制人为河南中牟县的洪某,产品以“糖果”名义报关,实为国内生产。

商标购买与伪造认证:商家购买境外商标,伪造原产地证明、检测报告,甚至利用相似缩写(如非官方的“FDA”机构)混淆视听。

中游:境内生产与“出口转内销”

虚标成分与低成本生产:江苏蕲臻堂、安徽全康药业等企业通过虚标有效成分(如纳豆激酶活性值)、降低原料质量压缩成本,产品质检难以察觉。

物流造假与保税仓洗白:国内生产的保健品经香港“中转”出关再清关进入保税仓,利用跨境电商监管代码完成“合法化”流程。部分企业甚至将胶囊运至海外简单包装,以规避检查。

下游:电商平台与社交媒体营销

平台审核漏洞:部分电商对“全球购买手”资质审核不严,商家可通过伪造境外定位、物流信息通过审核。

KOL与软文推广:社交媒体博主以“亲身试用”“海外专研”为噱头夸大功效,将普通食品宣传为“神药”,例如法国“格瑞索”锯棕榈片宣称“防脱发胜于药品”,实际为河南生产。

关于监管困境与治理难点主要包括:政策滞后与执法壁垒、技术性规避与产业链韧性、消费者维权困境。具体来看,跨境管辖权模糊:跨境电商涉及境外主体,消费者需向平台所在地监管部门投诉,跨区域协调困难。法律适用冲突:国内《广告法》《食品安全法》对跨境商品约束力有限,且海外食品宣称功效的监管标准差异被商家利用。

被查处企业可迅速更换空壳公司、品牌名称继续经营,违法成本低。商家通过养生知识分享、用户测评等非传统广告形式规避《广告法》监管。跨境商品需消费者自行证明假冒或质量问题,而海外品牌不存在时,鉴定机构无从比对。保税仓商品通常不支持“七天无理由退货”,且退货需承担国际运费,多数消费者选择放弃。

三、跨境电商“毒瘤”如何去除?

2月24日,依据网络消费纠纷调解平台“电诉宝”2024年全年受理的全国12家进口跨境电商平台纠纷大量案例数据,“丝路电商产教融合国际共同体”创始单位、“一带一路TOP10影响力社会智库”、“中国跨境电商50人论坛”副秘书长单位——电子商务研究中心例行发布《2024年度中国进口跨境电商投诉数据与典型案例报告》。

根据“电诉宝”2024年受理的进口跨境电商领域用户有效投诉显示,入选投诉榜的平台的依次为中免日上、识季、洋码头、天猫国际、别样、寺库、考拉海购、海淘免税店、海带官网、德国BA保镖商城、熊猫生活、海淘网。

除此之外,进口跨境电商还包括京东国际、洋葱集团、55海淘、海拍客、KK集团、你好世界等B2C类平台以及行云集团、海弘集团、集采、候鸟、麦帮科技、福猫供应链等B2B类平台。

《报告》中提到,2024年进口跨境电商用户投诉问题类型TOP10依次为:退款问题(29.45%)、退换货难(15.07%)、商品质量(11.64%)、网络售假(9.59%)、售后服务(8.22%)、发货问题(6.85%)、霸王条款(4.11%)、网络欺诈(3.42%)、物流问题(4.80%)。

“中国跨境电商50人论坛”副秘书长、电子商务研究中心主任曹磊认为,虚假“全球购”乱象是跨境电商领域亟待整治的毒瘤,其本质是商业诚信缺失与监管滞后共同作用的恶果。要构建“技术+法律+信用”的三维治理体系,方能重塑跨境电商生态,让消费者真正实现“买全球、信全球”。

对于电商平台而言,则需要核验商家境外公司注册信息、产品原产地证明,并定期抽查商品真实性。完善消费者反馈机制,设立跨境投诉快速通道,联合第三方调解机构降低维权成本。

有关部门则需要与海外监管部门建立信息共享机制,核查“原产国无销售”商品,打击空壳公司。明确跨境电商商品广告边界,禁止普通食品宣称医疗功效,跨境保健品需标注中外标准差异。

跨境电商的便利性不应成为黑产链的护身符。唯有通过全链条监管、技术赋能、国际合作与消费者教育的多维度治理,才能剥除“洋外衣”骗局,重建“全球购”市场的信任基石。未来,随着数字贸易的深化,监管部门需以更敏捷的响应机制应对新型造假手段,确保跨境消费的健康发展。