近年来,一个新颖却引人深思的概念——“脑腐”,逐渐走进公众视野。这一概念并非空穴来风,其历史根源可追溯至1854年,美国作家梭罗在《瓦尔登湖》中的深刻质疑,他当时发问,当社会关注外在的腐烂问题时,为何忽视了更为隐秘的大脑腐烂现象。

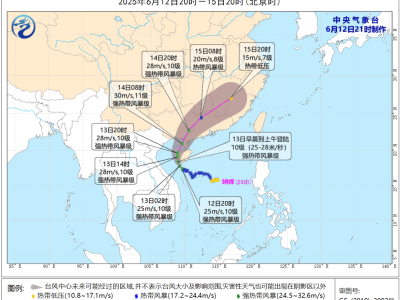

步入21世纪,随着短视频平台的兴起,“脑腐”现象从抽象隐喻转变为现实困境。据统计,在2023至2024年间,“脑腐”一词的使用频率激增了230%,Z世代年轻人甚至自嘲,他们的大脑已被社交媒体深度“腌制”。

“脑腐”的典型症状包括持续刷屏后的空虚感、理解复杂信息的能力下降以及观点极化加剧。这些症状被形象地称为算法时代的信息代谢综合征。2024年,牛津年度词汇的桂冠落在了“脑腐”(Brain Rot)头上,这一选择深刻揭示了数字时代人类集体的深层焦虑。

小林的故事,是无数年轻人的缩影。在深夜的空调房里,她蜷缩在床上,手机屏幕摔裂,却依然无法入睡。抖音算法仿佛摸透了她的每一个习惯,精准推送内容,无论是萌宠视频还是职场攻略,总能触动她的神经。今日头条的标题也越发耸人听闻,当“上海独居女生被AI监视”的消息弹出,她的手指已先于大脑完成了点击动作。

在这场深夜的拉扯战中,小林试图挣扎,却发现自己深陷算法的“认知喂养”程序。每一次下滑屏幕,都是一次情绪的震荡,每一次停留,都被算法记录并分析。她的视网膜不断被信息流冲刷,大脑前额叶在多巴胺的轰炸下逐渐失去抵抗。

算法茧房带来的危害远不止于此。它不仅导致信息窄化,更引发了思维能力的退化。哥伦比亚大学的实验表明,连续两周每天刷短视频超过2小时的人,在逻辑推理测试中的错误率显著上升。碎片化信息流削弱了大脑处理复杂文本的能力,让许多人患上了“长文本恐惧症”。

算法还擅长情绪操控。通过优先推荐激发强烈情绪的内容,如“毒鸡汤”或争议性话题,算法不断“投喂”多巴胺,导致用户对理性讨论的耐受度下降。这种情绪操控进一步加剧了社会的撕裂,不同群体被算法隔离在平行信息宇宙中,共识基础逐渐瓦解。

更为隐蔽的危机在于认知主权的让渡。许多用户误以为“点赞即思考”,实际上是将价值判断外包给了算法。他们无法分辨算法推荐内容与自主搜索信息的差异,从而在无意识中失去了独立思考的能力。

要对抗“脑腐”,需要采取系统性策略。一方面,用户可以通过隐私保护手段来隐藏自己的真实喜好,如使用浏览器屏蔽追踪器、定期清理社媒信息等。另一方面,建立跨平台对冲机制也很重要。用户可以有意识地分配时间,阅读专业深度内容、跨界知识和娱乐消遣内容,以保持信息结构的均衡。

行为矫正术也是对抗算法茧房的有效手段。关闭自动播放功能、设置单次使用时长上限、训练自己“先收藏后看”等习惯,都有助于打破算法的“认知回音壁”。同时,参与线下讲座、读书会等活动,主动搜索验证观点,也能有效防止思维腐化。

在数字洪流中,我们需要构筑认知堤坝,以抵抗算法对大脑的侵蚀。正如梭罗在瓦尔登湖畔抵抗工业文明的侵蚀一样,我们也需要保持清醒和独立,不让算法左右我们的思维。