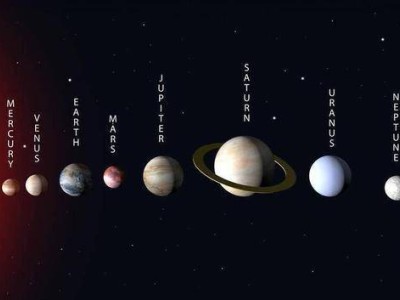

人类对宇宙的好奇心自古以来便未曾停歇,尤其是关于地球以外的生命是否存在这一谜题,更是激发了无数探索的热情。在太阳系的大家庭中,地球以其独特的生命孕育能力脱颖而出,而与其相邻的火星与金星,同样位于宜居带内,却命运迥异。

金星,这颗被誉为地球“姐妹星”的行星,在体积和质量上与地球相仿,但表面的极端环境却令人望而却步。早期的探测任务,如苏联的金星1号和美国的马里纳1号,均未能成功获取详尽数据。直到1962年,水手2号探测器首次测得金星表面温度高达约500℃,揭开了金星恶劣环境的序幕。随后的探测任务,如金星9号和金星10号,更是传回了金星表面的首张图片,揭示了其地表温度高达464摄氏度、压力为地球海平面气压92倍的严酷现实。金星大气中高达96%的二氧化碳含量,以及频繁降下的酸雨,使得生命存在的可能性几乎为零。

相较于金星,火星的探索之路虽然同样充满挑战,但成果却更为丰硕。火星的红色外观让人联想到古罗马神话中的战神玛尔斯,而它的地质特征更是为研究生命起源提供了重要线索。自1960年代起,人类便不断向火星发射探测器,从最初的失败尝试到后来的成功进入轨道、着陆并展开巡视,人类对火星的了解日益加深。特别是1996年火星环球勘测者探测器的发射,以及2008年“凤凰”号火星着陆探测器在火星表面挖到的冰冻水,更是为寻找火星生命迹象提供了重要线索。

科学家通过对火星地质纪年的分析发现,火星曾经历过四个时代,其中赫斯珀利亚纪时期的地质活动尤为频繁,奥林匹斯山便是在此期间形成的。这座太阳系中最高的山峰,高达25千米,其形成机制至今仍是一个谜。而亚马逊纪时期,火星磁场的快速减弱和消失,被认为是导致火星生命消失的关键因素之一。没有磁场的保护,火星的大气层逐渐变得稀薄,水开始大量蒸发,最终导致海洋的消失,火星逐渐变成了一颗荒芜的星球。

然而,人类对火星的探索并未因此而停止。中国的“天问一号”探测器成功发射并着陆火星,其携带的“祝融号”火星车发现了大量关于火星地质演化的重要线索。包括多边形结构、液态水存在的新证据以及火星磁场的测量数据等,都为研究火星历史和寻找生命迹象提供了宝贵资料。这些发现不仅填补了我国在火星研究领域的空白,更为全球火星探索事业做出了重要贡献。

面对火星的恶劣环境,人类并未退缩,反而萌生了改造火星、移民火星的宏伟蓝图。著名企业家马斯克更是提出了在2050年之前登陆火星并建立工厂的设想。虽然这一目标看似遥远,但科学家们已经对火星改造进行了初步规划。包括在火星轨道上建造反射镜提高表面温度、释放温室气体增强温室效应、以及尝试恢复火星磁场等措施。这些努力不仅是为了寻找新的生存空间,更是为了激发人类对宇宙探索的热情和好奇心,推动太空资源开发、太阳旅游、星际贸易等产业的兴起。