在人类历史的长河中,追求速度的提升一直是文明进步的重要标志。从最初的徒步旅行,到马车的出现,再到汽车、飞机的广泛使用,人类交通工具的革新不仅极大地缩短了空间距离,也拓宽了我们对世界的认知边界。如今,人类已经能够借助火箭技术,将人造卫星送入地球轨道,甚至探索遥远的宇宙空间。这一成就的背后,是科技发展的迅猛势头。

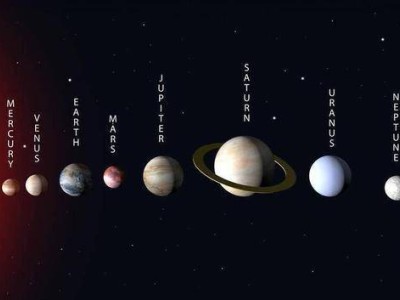

火箭发射人造地球卫星的速度,通常需要达到第一宇宙速度,即每秒7.9千米,才能克服地球引力,将卫星送入预定轨道。而若要让火箭彻底摆脱地球引力,飞向太阳系中的其他星球,则需达到更高的第二宇宙速度,每秒约11.2千米。目前,人类发射的最快探测器是帕克太阳探测器,其最高速度可达每秒180公里,尽管如此,它仍然无法飞出太阳系。

光速,作为自然界中的速度极限,约为每秒299792.458千米,是火箭技术难以企及的高度。火箭依赖燃料燃烧产生的反作用力推进,即便采用最先进的推进技术,其速度与光速相比仍有巨大差距。爱因斯坦的相对论也揭示了物体速度增加时面临的物理限制:物体速度越快,质量越大,加速所需的能量也趋近于无穷大。这一障碍目前仍是火箭技术难以克服的难题。

假设人类的飞船速度能达到光速,那么这将带来革命性的变化。试想,如果一个人以光速飞行一分钟后返回地球,他还能否见到自己的家人?要解开这个谜团,我们首先需要理解时间的本质。时间有两种:主观时间和客观时间。主观时间是我们个人感受到的时间流逝速度,受心理状态、情绪和环境等因素影响;而客观时间则是物理学中的时间概念,可以被测量和记录,不受主观因素影响。

在物理学中,客观时间被定义为事件发生的顺序和间隔。牛顿曾认为时间是绝对的、均匀的、独立的存在,即无论物体处于何种状态,时间都是一致的。然而,爱因斯坦的相对论颠覆了这一观念。他认为时间和空间是紧密相连的,共同构成了一个四维时空连续体。在相对论中,不同的观察者处于不同的运动状态,对同一事件的时间和地点会有不同的判断。这种差异主要由光速不变原理导致:无论光源和观测者的运动状态如何,光在真空中的传播速度都是恒定的。

为了证明这一理论,科学家利用原子钟进行了实验。原子钟的时间非常准确,2000万年内的误差仅为一秒钟。在1971年的实验中,科学家将四台原子钟分别放置在两架飞机上,并在地面上放置一台作为参照。实验结果显示,向东飞行的飞机上的原子钟时间比地面上的慢了59纳秒,而向西飞行的则快了273纳秒。这一结果证明了时间会随着速度的快慢而改变,从而验证了爱因斯坦的理论。

爱因斯坦的相对论还揭示了重力对时间流逝的影响。他认为重力不是一种力,而是时空弯曲的表象。时空是一个由时间和空间组成的四维结构,可以想象成一个有弹性的薄膜。天体依附在这张薄膜上,对时空产生引力场的影响。在强引力场中,时间的流逝会变慢;而在弱引力场中,时间的流逝则会变快。这一理论解释了为什么在黑洞附近,时间会变得非常缓慢。

基于这一理论,我们可以理解,如果一个人以接近光速的速度离开地球,他所经历的时间将与地球上流逝的时间截然不同。在飞船上,时间的流逝会变得非常缓慢,甚至几乎静止。而地球上的人则按照正常的时间流逝生活。因此,当飞船上的人返回地球时,他的家人可能早已不在人世。这一现象揭示了时间对于不同参考系的人来说是不同的。