天津滨海国际机场,一架航班缓缓降落,时间定格在下午五点四十分左右。乘客们有序地从廊桥通道走出,与此同时,机务维修团队的成员王利和他的同事已手持手电筒,准备对飞机进行例行检查。

王利,一位35岁的资深机务人员,现任海航技术(天津)航线维修中心车间班组长,已有13年的工作经验。在飞机辅助动力系统的轰鸣和寒风中,他和同事围绕飞机,仔细地对舱体进行目视检查,从机头开始,逐步检查机身、探头、起落架、刹车毂、舱门和客舱玻璃等二十多项内容,确保每一处都状态正常。

王利蹲下身子,仔细检查飞机主轮轮胎的磨损情况,他解释道:“这样的磨损是过站检查中最常见的,如果磨损程度加深,就需要更换轮胎。”除了轮胎,发动机叶片、舱内设施等也都是他们检查的重点。

进入驾驶舱后,王利翻开飞行记录本,仔细查看是否有故障记录。他强调,检查有严格的执行标准,如机组氧气瓶的压力值,就需根据机组人数、机型差异和参照温度等因素来确定。每完成一项检查,他都会在工作单卡上签名,确保每一项工作都得到落实。

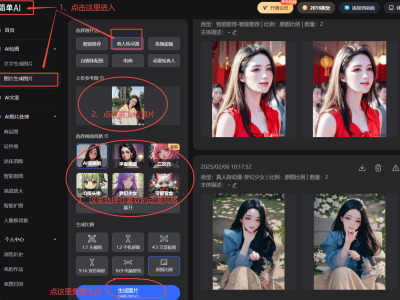

随着科技的进步,大数据和人工智能在飞机故障处理中发挥了重要作用。王利拿出手机,将检查数据实时上传至数据库,技术部门会对每一架飞机的状态进行实时监控。海航技术(天津)航线维修中心还自主研发了飞机健康管理系统,具备数十项监控功能,全方位保障航班的安全运行。

当晚的经停飞机放行检查进行得十分顺利,用时不到一个小时。回传放行命令后,王利和同事们回到了休息室,稍作休息,准备迎接下一架飞机的检查任务。

晚上七点,王利和他的团队再次出发,对一架刚刚降落的飞机进行航后检查。这次检查需要三四个小时,有时甚至要检查一百多项内容。除了目视检查外,还包括驾驶舱内的火警系统测试、应急灯光系统测试等。

经过三个小时的忙碌,航后检查工作终于结束。王利和同事们拖着疲惫的身体返回休息室,等待给下一架飞机进行“体检”。今年的元宵节,他依然坚守在工作岗位上,不能与家人团聚,但他表示:“虽然心里有些遗憾,但看到乘客们能够平安出行,一切都值得了。”