在2025年的中国春节,两大热门话题席卷社交媒体:一部是再创新高的动画电影《哪吒之魔童闹海》,另一则是AI界的新星DeepSeek。前者借由中国电影工业的力量重新诠释了古老神话,而后者则凭借开源大模型颠覆了行业格局。这一巧合般的碰撞,实则揭示了技术革新与文化自信交汇的必然趋势。在这场AI领域的“哪吒闹海”中,百度与OpenAI也不得不调整策略,以应对新的挑战。

DeepSeek的崛起如同哪吒搅动东海:它以开源模式迅速席卷全球,短短一个月内登顶140多个国家的应用商店排行榜。其R1模型在代码生成、多模态交互等领域展现出的“本土化敏捷性”,直接撼动了GPT-4的市场地位。DeepSeek团队摒弃了传统的“堆算力、卷参数”路径,将Transformer架构与中文互联网生态紧密结合,创造出既能写七言绝句,又能用东北话生成代码注释,甚至能在对话中融合《金刚经》与网络段子的独特模型。这种“文化插件式创新”不仅使其在C端市场迅速走红,更通过开源策略成为了开发者社区的新宠。

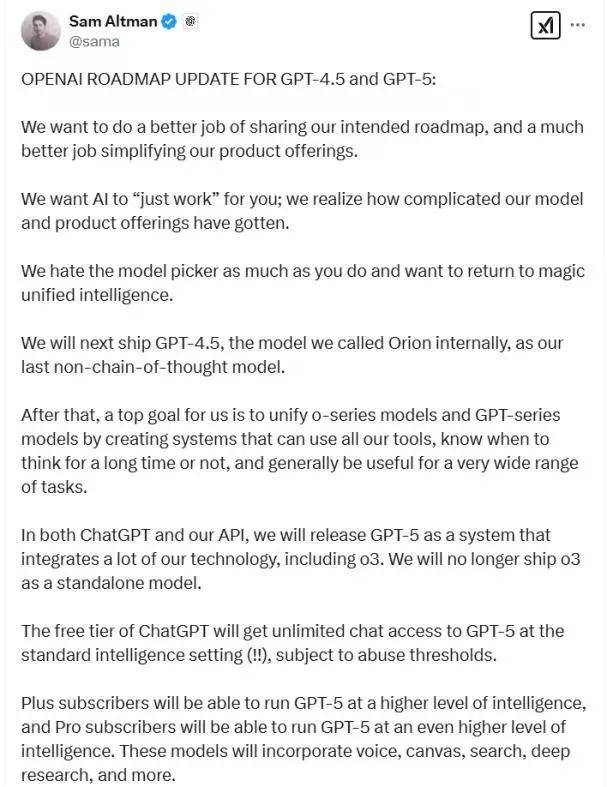

DeepSeek的冲击波迅速波及整个行业。百度提前宣布文心大模型4.5系列的开源计划,并将原定于下半年的5.0版本研发提速。OpenAI也紧急调整战略,将技术储备注入GPT-5,并宣布将基础功能向免费用户开放。这一连串动作背后,是百度与OpenAI对AI技术未来走向的深刻洞察与应对策略的调整。

百度创始人李彦宏在迪拜峰会上的发言意味深长:“大模型推理成本每年降低90%。”这句话揭示了一个残酷的现实:当技术迭代速度远超商业变现节奏时,免费或许将成为唯一的防御手段。百度选择将文档处理、AI绘画等增值功能打包免费,实际上是用应用层生态来反哺基础模型。这种策略转变背后,是中国AI企业独特的生存智慧。

OpenAI则面临着东西方双重夹击的困境。其新推出的“深度研究”功能每月限次使用,试图在保持技术神秘感与向开源浪潮妥协之间找到平衡。然而,当DeepSeek用“AI写宋词”功能单日吸引百万用户时,硅谷才发现文化适配性可能比参数规模更重要。中美AI巨头在创新路径上呈现出截然不同的选择:百度强调“成本倒逼创新”,而OpenAI则押注“超级应用”幻想。

这场AI竞赛的焦点究竟是什么?是算力的制高点,还是生态的毛细血管?是技术霸权,还是文化解释权?DeepSeek的案例证明,创新可以被“文化基因”催化。当大模型越来越强大时,落地场景却变得愈发模糊。百度用800万自动驾驶订单证明了垂直整合的价值,OpenAI则用GPT-5描绘了通用智能的蓝图,而DeepSeek则选择在B站弹幕池中训练模型。这种多样化的探索,正是AI领域未来发展的缩影。

在2025年的春天,当李彦宏谈论“创新环境”,当萨姆·奥尔特曼宣布GPT-5将统一所有工具,当DeepSeek的代码库里涌现出方言模块时,我们看到的不仅是技术的迭代更新,更是一场文明形态的对话。AI技术正如哪吒的风火轮一般,正在重塑人类认知的边界。在这场竞赛中,无论是百度、OpenAI还是DeepSeek,都在用自己的方式探索着AI的未来之路。