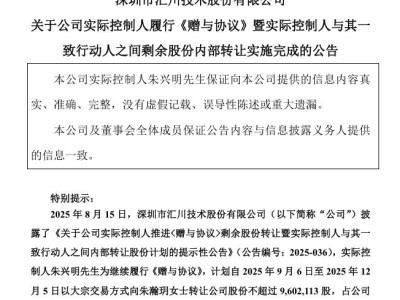

累计全球汽车销量突破1300万辆、年营收近2700亿元、净利润达143亿元——这家从安徽芜湖起步的自主车企,终于叩开了资本市场的大门。9月7日,香港交易所披露信息显示,奇瑞汽车股份有限公司已通过港交所上市聆讯,预计募资规模达15亿至20亿美元(约合117亿至156亿港元),有望成为今年港股市场规模最大的车企IPO项目。按当前估值测算,其上市后市值或超千亿港元。

从1997年创始人尹同跃在芜湖城北搭建草棚创业,到如今跻身全球第十一大乘用车企业,奇瑞的资本化进程恰逢中国汽车产业变革的关键节点。当国内新能源汽车年销量突破千万辆大关时,这家以燃油车为主力的车企正试图通过产品迭代和技术升级,在电动化与智能化赛道实现"弯道超车"。根据弗若斯特沙利文数据,奇瑞是2024年全球前二十大车企中,唯一实现新能源汽车(增长265%)、燃油车(增长29%)、国内销量(增长55%)和海外销量(增长35%)四大板块均超25%增幅的企业。

财务数据印证着这家"草根车企"的蜕变。招股书显示,2022年至2024年,奇瑞营收从926.18亿元飙升至2698.97亿元,复合年增长率达70.7%;净利润从58.06亿元增至143.34亿元,复合年增长率57.1%。即便在2025年一季度,其收入仍保持24.2%的同比增长至682.23亿元,净利润更是激增90.9%至47.26亿元。这种增长势头在燃油车市场整体萎缩的背景下显得尤为突出——目前燃油车业务仍贡献约七成营收,使其成为国内少数保持燃油车销量增长的车企之一。

海外市场是奇瑞持续扩张的核心引擎。自2001年首次出口车辆以来,这家车企已连续22年蝉联中国汽车出口冠军,产品覆盖超100个国家和地区。2024年,其海外销量达114.5万辆,占中国汽车总出口量的近五分之一;海外收入1008.97亿元,占总收入比例从2024年的37.4%提升至2025年一季度的38.5%。在欧洲、中东、南美街头,瑞虎8、瑞虎7等SUV车型已成为常见景象,标志着中国汽车从"技术引进"向"产品输出"的战略转型。

面对电动化浪潮,奇瑞的转型步伐正在加快。尽管在市场策略和技术路线选择上曾错失早期红利,但2023年推出iCAR、智界品牌后,其新能源业务呈现爆发式增长。2024年新能源汽车销量突破58万辆,同比增长232.7%,增速位居主流车企首位。其中iCAR品牌销量达6.45万辆,跻身中国自主品牌A级纯电SUV销量前四;R7车型上市两个月即斩获4.2万台大定订单,创下同价位纯电SUV销量纪录。新能源汽车收入占比从2022年的13.2%提升至2025年一季度的27.3%,上半年新能源车型销量同比增长98.6%,占集团新品比例达83%。

这场转型背后是持续加码的研发投入。2022年至2025年一季度,奇瑞研发支出从41.28亿元增至27.61亿元,三年间投入总额超240亿元。根据"瑶光2025"战略,公司计划在火星架构、鲲鹏动力、雄狮科技、银河生态四大领域构建核心技术体系,打造涵盖平台架构、三电系统、智能驾驶等13项关键技术。为支撑转型,奇瑞拟在全球建立六大研发中心,招聘超2.5万名研发人员,其中海外研发中心将招募1000至1500名技术人才,建立300个瑶光实验室推动交叉学科研究。

此次IPO募集资金将主要用于四大方向:扩充新能源汽车产品线(计划2025年下半年推出8款以上10万至40万元价位新能源车型,年度销量目标40万辆)、升级电动化技术平台、拓展海外市场以及提升芜湖生产基地能力。在智能化领域,奇瑞正开发城市点对点出行辅助驾驶系统,并计划研发更高级的自动驾驶技术。高端新能源品牌星途、iCAR及风云新能源系列将成为转型主力,承担突破市场的重要任务。

尽管2025年前8月新能源车型占比仅28.7%,低于国内市场50%的渗透率水平,但海外市场展现出巨大潜力。据预测,到2030年欧洲、北美、亚洲(不含中国)新能源汽车渗透率将分别达61.2%、34.3%和31.3%。这家从燃油车时代领跑的车企,正试图通过资本助力完成"丝滑换道",在价值重塑的竞争中抢占先机。