在当今社会,中国消费市场的一个重要驱动力无疑是“孩子经济”。每逢假期,尤其是暑假,这一现象尤为显著。高铁站挤满了带着孩子出游的家庭,各类游乐场、商场中的儿童专区人满为患,似乎整个消费市场都被这股“孩子经济”浪潮所席卷。

中产阶层的家长们不遗余力地投入时间和金钱,力求为孩子提供最丰富的娱乐和体验:从各式各样的会员卡、堆积如山的玩具,到遍布全球的旅行足迹。这些看似无微不至的关怀,实则折射出一种普遍的教育和消费观念。

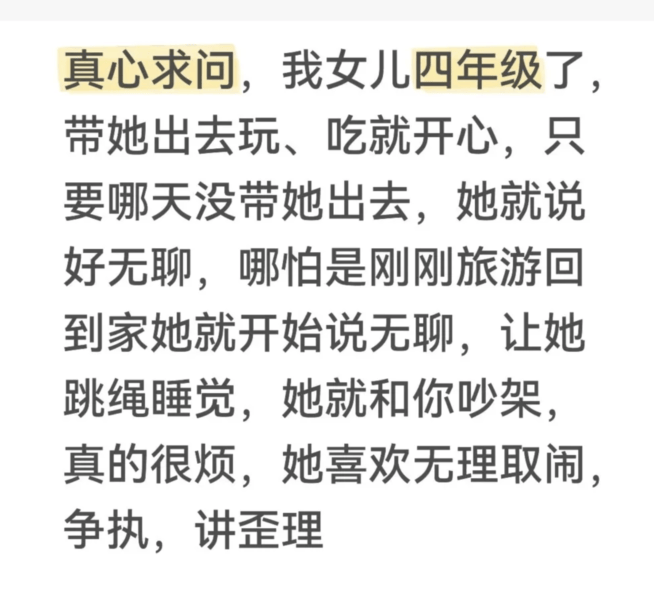

然而,一个不容忽视的问题是,尽管孩子们享受着前所未有的物质和娱乐盛宴,他们中的许多人却感到前所未有的空虚和无聊。一位名叫Olivia的朋友分享了她的烦恼:刚从欧洲旅行回来的女儿,仅仅两天后就陷入了无尽的“无聊”之中,甚至发出了消极的感慨。这种心态的转变,在当下并不罕见。

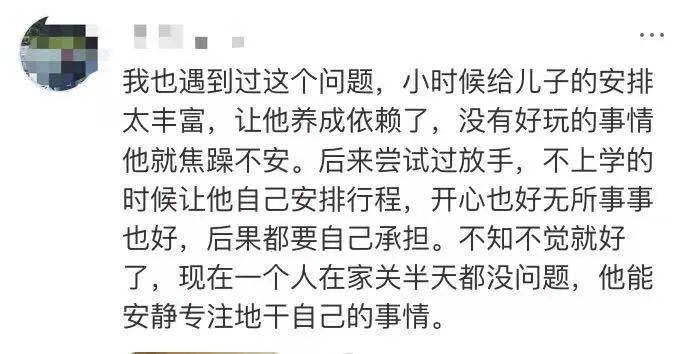

社交媒体上,类似的求助帖层出不穷。家长们困惑不解,为何在物质如此丰富的今天,孩子们却难以找到内心的满足和快乐。有评论一针见血地指出,这是因为孩子们习惯了“消费型快乐”,而非通过自身努力获得的“创造型快乐”。他们的物质欲望被不断抬高,而内在的快乐创造能力却逐渐萎缩。

从心理学的角度来看,快乐主要由多巴胺和内啡肽两种神经递质驱动。消费型快乐,如吃到美食、买到新玩具,主要刺激多巴胺的分泌,带来短暂而强烈的兴奋感。然而,这种快乐如昙花一现,很快便让人陷入空虚和渴望下一次刺激的循环中。相比之下,创造型快乐则是通过努力和付出后产生的内啡肽所驱动的,它带来的是一种更深层、更持久的满足感和成就感。

英国心理学家桑迪·曼恩的实验表明,适度的无聊状态反而有助于创造力的发挥。当孩子经历无聊时,他们会开始主动思考“我能做什么?”,这一过程锻炼了他们的问题解决能力、规划能力和创造力。然而,在现实中,家长们往往害怕孩子无聊,用各种活动和课程将他们的时间表填满,这种做法恰恰剥夺了孩子感受无聊的机会,也扼杀了他们的创造力。

为了帮助孩子摆脱对消费型快乐的依赖,家长们需要引导他们走向创造性的快乐。心理学家米哈里·契克森米哈赖提出的“心流”理论为我们提供了启示。当孩子完全沉浸在一项具有挑战性又在能力范围内的活动中时,他们会进入一种极度专注和满足的状态,这种状态不仅能提升幸福感,还能增强创造力。

家长们可以有意识地将一些消费型活动转化为创造型活动。例如,带孩子出去旅游时,可以鼓励他们参与拍摄和制作旅行Vlog,从拍摄想法、挑选背景音乐到提供文案思路,让孩子在深度参与中体验创造的乐趣。家长们还可以接纳孩子的“无聊”,为他们提供“慢刺激”的活动,如一起读书、散步、观察自然等,这些看似平淡的活动却能让孩子的心静下来,重新连接内在的感受和外部真实的世界。

在消费主义盛行的当下,家长们需要反思自己的教育方式和消费观念。真正的爱,不是给孩子最好的物质,而是帮助他们找到内心的快乐源泉。当我们能够坦然接受孩子的“无聊”,鼓励他们主动创造和体验“心流”时,孩子们才能真正长出属于自己的翅膀,飞向一个由他们自己定义和创造的幸福人生。