在全球贸易的棋盘上,关税常常被视作一枚强有力的棋子,用以保护本土产业,抵御外来竞争。然而,现实往往比预期复杂得多,关税的挥舞,有时非但未能如愿以偿地击中对手,反而让自己先尝到了苦头。一个令人惊讶的事实是,在全球主要经济体中,中国的进口关税税率竟赫然处于最低之列,这一反转剧情,犹如戏剧般的讽刺,引人深思。

关税,这一传统贸易保护手段,其初衷在于通过设置壁垒,提升进口商品价格,从而引导消费者偏好本土产品。然而,在全球化和供应链深度交织的今天,这一策略的有效性正遭受前所未有的挑战。一些国家试图以高关税为盾,抵御外国商品的洪流,却不料,最终可能搬起石头砸了自己的脚。

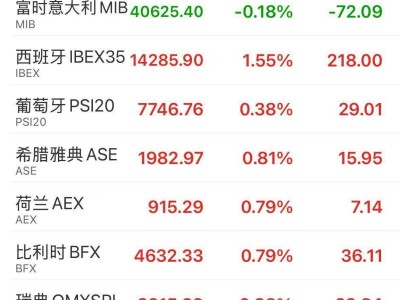

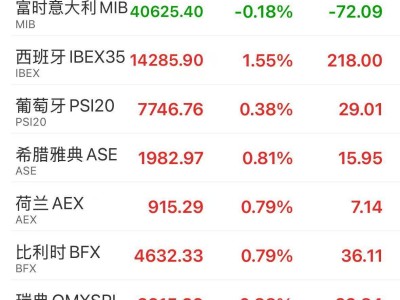

数据最能说明问题。根据世界贸易组织(WTO)的最新统计,中国对进口商品征收的平均关税税率仅为3.1%,这一数字在全球主要经济体中显得尤为突出,不仅远低于美国的19.3%,也低于加拿大、澳大利亚等国,即便是与欧盟相比,也仅有些许差距。这不禁让人疑惑,为何在关税大战中,中国却能保持如此低的税率水平?

美国的关税策略,无疑是最引人注目的。近年来,美国对中国商品加征了一轮又一轮的关税,企图以此遏制中国的发展。然而,这一举措非但没有达到预期效果,反而让美国自身承受了巨大的经济压力。美国消费者购买中国商品的成本大幅增加,同时,美国企业在采购中国制造的原材料和零部件时,也面临着成本上涨的困境。关税的重负,最终转嫁到了美国企业和消费者身上,可谓是“伤敌一千,自损八百”。

面对美国的关税壁垒,中国制造商展现出了惊人的应变能力和灵活性。他们迅速调整策略,将生产线转移至越南、马来西亚、墨西哥等国家,利用这些地区的低成本和政策优势,继续向美国市场供应商品。这种供应链的转移,不仅绕开了高额关税,还为中国商品开辟了新的市场通道。

相比之下,欧洲在应对中国问题上显得更为谨慎和务实。尽管欧洲也在谈论降低对华风险,但在实际行动上,却并未急于切断与中国的供应链。德国的汽车工业、空客的订单以及法国、意大利的奢侈品品牌,都离不开中国市场。对于关键原材料和高端工业零部件,欧洲在短期内更是难以摆脱对中国的依赖。因此,欧洲在“去风险化”的过程中,更多地采取了寻找备用供应商和建立战略储备的策略,而非盲目地撕断与中国的联系。

经过这场全球关税战的洗礼,全球经济格局正在发生深刻的变化。中国的供应链不仅没有被削弱,反而展现出了更强的韧性和不可替代性。而美国发起的关税摩擦风暴,似乎并未能如愿以偿地改变全球制造流向。全球化依然是大势所趋,合作才能共赢,孤立只会让自己陷入困境。在这场关税大战中,中国的进口税率成为全球最低,这一结果,或许正是对全球贸易保护主义最有力的讽刺。