在科学的浩瀚星空中,一项革命性的能源技术正逐渐从幻想步入现实——可控核聚变。

近期,可控核聚变商业化探索的热潮席卷多个领域。7月17日,上海证券交易所围绕“可控核聚变”主题,吸引了涵盖产业链上下游核心部件、系统装置、工程应用等领域的众多企业参与深度交流。而在7月16日至18日期间,2025中国国际核能源与核聚变产业大会则全方位展示了核聚变技术、核电站设备、核燃料循环系统及核安全装置等全产业链的创新成果。

新奥能源研究院院长刘敏胜在7月14日的采访中激动地表示:“可控核聚变将带来质变,而非简单的量变,它有能力推动人类文明进程实现质的飞跃。”

可控核聚变技术路线多样,从燃料角度看,可分为氘氚聚变和氢硼聚变等;从约束方式来看,则可分为磁约束、惯性约束(含激光约束)等。目前,众多专家认为,氢硼聚变在现有技术路线中最具商业化应用潜力,因为其燃料丰富、成本低廉、安全环保,且能直接高效发电。

与可控核聚变相比,现有的煤炭、石油、风电、光伏等能源形式皆属于常规能源。核聚变通过质量亏损转化为能量,进而转化为电能,其能量密度远超化学燃烧。西安交通大学物理学院教授赵永涛解释道:“从能量角度来看,一次核聚变释放的能量比一次化学反应释放的能量高出百万倍以上。因此,核反应的功率远大于化学燃烧。”

核裂变技术已广泛应用于核电站,其反应条件相对宽松。而核聚变则需要上亿度的高温高压,形成高密度等离子体,并通过特定手段约束等离子体。因此,尽管可控核聚变科学可行性已得到初步验证,但仍处于实验阶段,商业化之路尚未铺就。

然而,氢硼聚变路线却展现出了商业化的曙光。与主流的氘氚聚变不同,氢硼聚变以氢原子核和硼原子核发生聚合反应,生成无中子的氦原子核(α粒子),不仅燃料丰富、经济,而且安全性高。

新奥集团自2017年起便致力于聚变商业化技术研发,布局球形环氢硼聚变技术。新奥聚变实验首席科学家石跃江透露:“我们的目标是实现聚变能源的商业化,为此制定了详细的计划和时间表。我们计划到2035年验证氢硼聚变的商业化可行性,目前正紧锣密鼓地推进四个装置的研发,每个装置都有明确的时间节点和目标。”

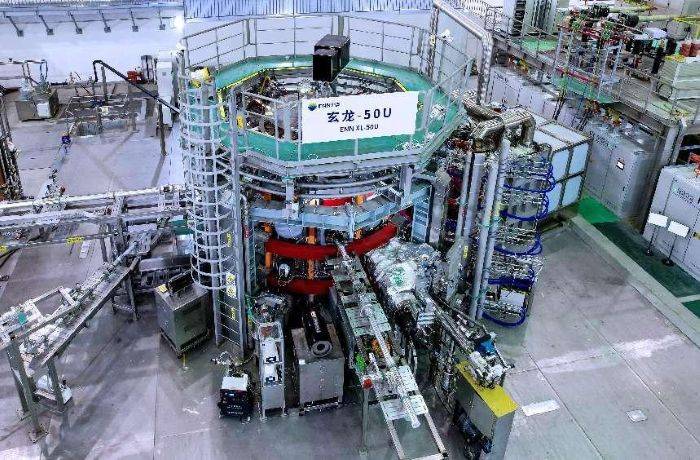

据悉,新奥于2018年10月至2019年8月间成功建成了“玄龙-50”装置,该装置曾创造电子回旋波(ECRH)无感驱动世界纪录。随后,“玄龙-50”升级为“玄龙-50U”,参数指标提升十倍以上,并在2025年实现了百万安培、4千万摄氏度氢硼等离子体放电,以及1.2特斯拉强磁场稳定运行1.6秒的世界纪录。

在全球核聚变领域,技术探讨是开放的。新奥集团主办的第三届氢硼聚变研讨会吸引了来自中、法、德、美等11国的近50家顶尖科研机构专家及国际热核聚变实验堆计划(ITER)的特派代表。刘敏胜强调:“聚变能源代表着人类的未来,这一复杂系统科学与工程需要我们以前所未有的力度开放合作,以前所未有的勇气创新突破。”

国际热核聚变实验堆(ITER)计划对外发言人拉班·科布伦茨也对此表示赞同:“ITER计划汇聚了全球数万名科研人员开展国际合作。新奥在球形环氢硼聚变领域的积极探索,对全球聚变科研发展做出了重要贡献。ITER未来期待加强与私营企业的合作,共同推动全球聚变科技加速发展。只有携手合作,才能使关乎人类未来的聚变事业稳步前行。”

尽管氢硼聚变前景广阔,但仍面临诸多挑战,如理想反应温度超过10亿度,目前技术尚难以达到。然而,西安交通大学外籍教授霍迪指出:“非平衡状态是氢硼聚变实现的关键。研究发现,氢硼聚变可以在非平衡状态下进行,这为我们提供了新的研究方向。”

随着全球科研人员的共同努力,氢硼聚变有望推动人类从“能源约束时代”迈向“文明能级跃升时代”。新奥已提出目标,力争在2035年进入聚变堆阶段,助力中国发出聚变能源的第一度电。人类何时能够实现能源自由,还需全球科研人员的共同努力。