近日,在辽宁朝阳大凌河景区发生了一起引发公众热议的事件。一支由120余名老年人组成的暴走团,身着统一服装,以三列纵队的形式占据了景区内的道路,浩浩荡荡地行进,条幅飘扬,气势汹汹。

恰在此时,两辆为“凌河之夏”活动备勤的消防车和一辆救护车迎面驶来,尽管它们当时并未执行紧急任务,但闪烁的警灯和鸣笛声却未能使暴走团成员让行。面对这一突发情况,暴走团坚持保持队形,双方僵持了近两分钟,最终救护车选择主动倒车避让,暴走团才得以继续前行。

此事迅速在网络上发酵,引发广泛讨论。当地派出所对此事进行了调查,并将其定性为“素养问题”,表示将对组织者进行批评教育。景区管理方则回应称,事发地点为景区内部道路,暴走团的活动并未进行报备,未来将加强对景区内活动的管理。

事实上,这并非中老年人暴走团首次引发社会争议。近年来,类似暴走团阻挡公共救助、侵占社会公共资源、占用机动车道等行为屡见不鲜。例如,在2025年,临沂就曾发生一起因暴走团在机动车道上逆行而导致的交通事故,造成1人死亡、2人受伤,教训惨痛。

中老年人以集体活动之名无理占据公共活动区域、侵犯私人领域权益的现象也屡见不鲜。如郑州某大妈暴走团不顾儿童活动区的隔断阻拦,踢开护栏继续前行,将附近儿童吓哭,引发公众不满。

这些事件背后,反映出部分中老年人对公共规则和他人权益的漠视。他们往往抱着“法不责众”和“法不责老”的心态,以集体之力对抗被侵害者,这种行为不仅危害社会和谐,也损害了老年人的整体形象。

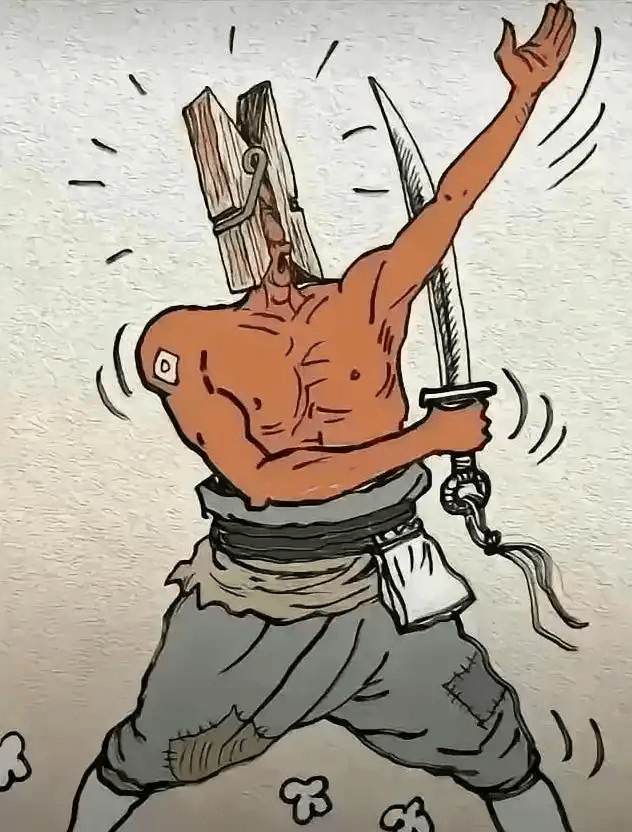

法国学者古斯塔夫·勒庞在其著作《乌合之众》中深入剖析了群体心理的特征。当个体融入群体后,智力水平下降,逻辑推理能力减弱,行为易受本能和情绪主导。为获得群体认同,个体会抛弃是非判断,表现出极端化、盲从性情状,道德感约束消失,责任感弱化,从而引发非理性和冲动化的失德违法行为。

在中国社会,受历史因素影响,这种群体心理在部分中老年人中尤为突出。他们中的许多人曾经历过“特殊的年代”,群体运动的烙印深刻在他们心中。尽管时代已经变迁,但这种群体心理的影响却依然存在,并在某些情况下被激发出来,形成所谓的“乌合之众”。

这种“乌合之众”心理的危害性不容忽视。它不仅会导致个体行为的失范和违法,还可能被不法分子利用,产生更大的社会破坏性。例如,近年来互联网上出现的某些“舆论领袖”,就通过迎合民众对社会问题的不满心理,引导、误导大量粉丝形成乌合之众势力,对社会造成不良影响。

因此,对于中老年人群体事件,我们不能仅仅停留在个案的层面进行分析和处理,而应更加警惕其所形成的“法不责众、法不责老”心理的扩大化、合理化。只有加强社会教育和法治宣传,提高中老年人的法律意识和公共素养,才能从根本上解决这一问题,促进社会的和谐与稳定。