在科技与汽车行业的交汇点,英伟达黄仁勋昔日推出的雷神(Thor)芯片曾激起了汽车界的广泛期待。这款被寄予厚望的芯片,原计划作为2024年新能源汽车市场竞争的关键武器,却遭遇了量产时间的严重推迟。

原本,英伟达承诺雷神芯片将在2024年面世,这个时间点对中国车企来说尤为关键,因为那时正值新能源汽车市场从成长期迈向成熟期的转折点。然而,2024年悄然过去,雷神芯片的量产却未见踪影。英伟达归因于技术问题,但业界猜测,全球芯片供应链的紧张局势和相关禁令可能是幕后推手。直到2025年初,英伟达才宣布,雷神芯片的最早量产时间被推迟至2025年年中,且仅提供750TOPS的低算力版本。这一变动迫使多家车企紧急调整研发计划,部分甚至重新规划产品线。

雷神芯片一再推迟的背后,技术挑战、市场需求变化、供应链问题以及竞争压力等多重因素交织。技术上,雷神芯片旨在集成自动驾驶、车载娱乐和驾驶员监控等功能,对功耗管理、实时处理和算力分配提出了极高要求。同时,它可能基于英伟达最新的GPU架构,并依赖台积电的先进制程,而先进制程的产能和良率问题一直是行业痛点。全球电动车市场竞争加剧,车企对高阶自动驾驶的投入趋于谨慎,更注重成本控制,这可能促使英伟达重新考量雷神芯片的市场定位。

在中国市场,面对英伟达等国际巨头的强势地位,国产智能驾驶芯片的研发也在加速推进。蔚来便是其中的佼佼者。自2021年起,蔚来开始布局芯片自研,旨在减少对外部供应商的依赖,并提升软硬件协同效率。经过两年多的努力,蔚来在2023年底正式发布了首款自研智能驾驶芯片——神玑NX9031。这款采用5nm制程工艺的芯片,支持蔚来的高阶智能驾驶系统NAD,标志着中国车企在智能驾驶核心技术上的重要突破。

神玑NX9031在技术上具有显著优势,其异构计算架构集成了AI加速单元、GPU和CPU,能够高效处理多模态感知数据。蔚来计划将其搭载于2024年第四季度的NT3.0平台首款车型ET9上,并在2025年实现大规模量产。然而,神玑芯片仍面临量产良率、系统稳定性和性能优化等挑战。5nm制程的产能和成本控制也是蔚来需要克服的难题。

尽管国产智能驾驶芯片取得了显著进展,但在技术成熟度和市场竞争方面仍面临诸多挑战。国产芯片在工具链成熟度和全球生态适配性方面存在劣势。英伟达的CUDA生态经过长期发展,已形成完整的工具链体系,并拥有庞大的开发者社区。相比之下,国产芯片的工具链仍处于起步阶段,开发效率和兼容性有待提高。同时,国际车企和Tier 1供应商的软件栈通常基于英伟达或高通芯片设计,国产芯片需额外投入资源进行适配。

为了巩固在中国市场的地位,英伟达、高通等国际巨头正加速本土化布局。英伟达与比亚迪达成战略合作,计划在2025年量产搭载雷神芯片的车型。高通则与长城汽车联合开发下一代智能座舱平台。这些合作不仅挤压了国产芯片的市场空间,还进一步拉大了技术差距。

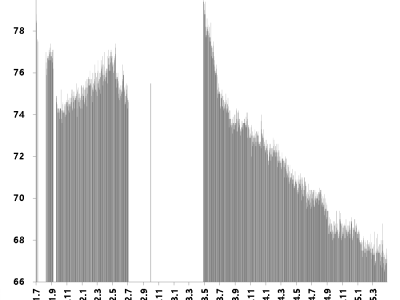

根据高工智能汽车研究院的预测,到2025年,中国车企自研芯片的装车量占比约为30%,其余市场仍由外资品牌主导。这一竞争格局的形成,既受制于国产芯片的技术短板,也与全球供应链的深度绑定有关。在高端市场,英伟达和高通将占据主导地位;在中端市场,地平线等国产芯片有望取得突破;在低端市场,华为和地平线等国产品牌将占据一定份额。

值得注意的是,即便像蔚来这样的自研芯片车企,其自研芯片也仅能覆盖自身部分车型。以蔚来为例,其2025年规划产能为50万辆,若神玑芯片装车比例为20%,则仍需大量采购英伟达或高通芯片。这一依赖关系在短期内难以改变。