国产化妆品市场看似风光无限,实则暗藏危机。近年来,国产美妆品牌在国内市场份额持续攀升,2023年更是首次以50.4%的占比超越国际大牌,成为市场主力。然而,这一光鲜表面的背后,却隐藏着行业增长乏力的隐忧。

回溯五年前,国产化妆品市场曾迎来一波爆发式增长。完美日记等新兴品牌如雨后春笋般涌现,吸引了众多投资机构的关注。然而,时至今日,这些品牌却普遍面临着增长瓶颈。完美日记已无缘国产美妆营收前十,而近年来诞生的30余家新兴品牌中,能跻身行业前20的更是寥寥无几。

成熟品牌同样面临着新挑战。珀莱雅和上美股份虽保持增长态势,但在研发端的突破仍然有限。华熙生物更是出现了营收转跌的现象。不少品牌仍停留在“原料+包装+营销”的快周转模式上,难以构建起真正的产品护城河。

当前,国产美妆市场大致可分为三类阵营。以珀莱雅、上美股份为代表的传统护肤品牌,正处于品牌升级与产品矩阵拓展的转型阶段;华熙生物、巨子生物等医美起家的生物科技公司,则面临着新一轮的研发困境;而谷雨、理然等新兴品牌,则依托更为细分的产品赛道,在饱和市场中寻求突破。

珀莱雅作为国产美妆的龙头企业,其逆袭之路备受瞩目。珀莱雅早在2010年便成立了电商部门,布局天猫平台。随着短视频和直播带货的兴起,珀莱雅推出的“泡泡面膜”一度成为市场热点。然而,珀莱雅深知“爆品”的短暂性,因此瞄准了“精华”这一细分赛道,推出了红宝石精华和双抗精华两大核心单品,成功避开了同质化竞争。

不过,珀莱雅并未止步于此。在打响这两款单品后,珀莱雅迅速效仿国际大牌的迭代模式,通过持续推出衍生产品保持市场曝光。同时,珀莱雅还不断增加线上渠道投入,借助抖音直播和短剧营销提高在年轻群体中的曝光度。珀莱雅还布局了旗下彩妆品牌彩棠,形成了多品牌矩阵。

然而,国产化妆品在研发、产品创新等方面与国际品牌仍存在明显差距。巨子生物对重组胶原蛋白原料的依赖,导致其旗下其他品牌营收占比不断下降。同样医美起家的华熙生物,也面临着玻尿酸原料产能过剩和内部品牌竞争的双重压力。

相比之下,国际品牌如欧莱雅、雅诗兰黛等已布局超过10余个全球知名品牌,占领多条赛道。这些品牌在新品研发上更强调基础研究与功效验证,往往经历长周期的临床验证与工艺稳定性测试。而国产品牌则更注重产品迭代速度,但创新深度有限。

在缺乏技术护城河的前提下,国产品牌频繁迭代不仅带来了更高的投入成本,还难以撼动国际品牌在高端市场的地位。为了寻求新的增长点,国产品牌开始尝试跨品类创新和高端化策略。然而,这些策略在实施过程中也面临着诸多挑战。

对于新兴品牌而言,要想在强势大牌的挤压下快速打入市场,只能寻求更加细分化的定位。例如,谷雨主打“中式美白”赛道,理然则瞄向男性护肤品类。这些品牌通过精准定位,成功吸引了特定消费群体的关注。

随着消费者购物习惯逐渐转向理性消费,市场渠道也正逐步向线下回流。为了提升品牌体验感和用户粘性,部分品牌开始加大对线下渠道的投入。例如,花西子开设品牌体验店,珀莱雅加速进驻商场专柜等。

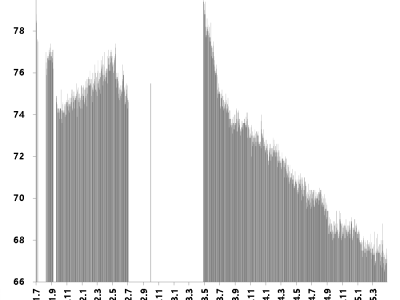

然而,从宏观层面来看,国内化妆品市场规模虽稳定增长,但消费力已接近瓶颈。化妆品社会消费品零售总额同比下降的数据,反映出市场的饱和趋势。与此同时,国产品牌在海外市场也面临着诸多挑战。在流量向质量转变的行业背景下,国产品牌要想摆脱短期“爆品模式”,实现长期增长,仍需寻找新的市场突破口。