在公募基金行业中,一种长期存在的现象引起了广泛关注:为确保基金顺利成立,基金公司往往会寻找所谓的“帮忙资金”来跨过2亿元募集门槛。这种做法虽未在公开场合大肆宣扬,但在业内已是心照不宣的秘密。

过去,这种“行规”更多地体现在主动权益类基金和债券型基金等产品中。然而,随着近年来公募指数投资产品的迅猛发展,帮忙资金的角色逐渐在ETF产品中也变得常见起来。最近,某知名机构出现在一只ETF的前十大持有人名单中,尽管金额不大,却引发了行业的热议。

私募基金认购ETF并非新鲜事。在主动权益基金整体表现不佳的背景下,基金公司纷纷将目光投向ETF领域,加速布局,使得ETF行业的竞争日益激烈。为了保发行,寻找帮忙资金已成为行业普遍现象。然而,帮忙资金“快进快出”的问题一直备受争议,这可能对ETF产品的稳定运营产生影响,也不符合公募基金倡导的“长线长投”理念。

今年以来,ETF继续成为公募基金新发的主力军,多只产品相继成立。其中,某ETF因前十大持有人中包括一家知名主观私募而备受关注。ETF作为一种集合投资工具,能够覆盖广泛的资产类别、行业板块乃至全球市场,为私募机构提供了丰富的选择空间。

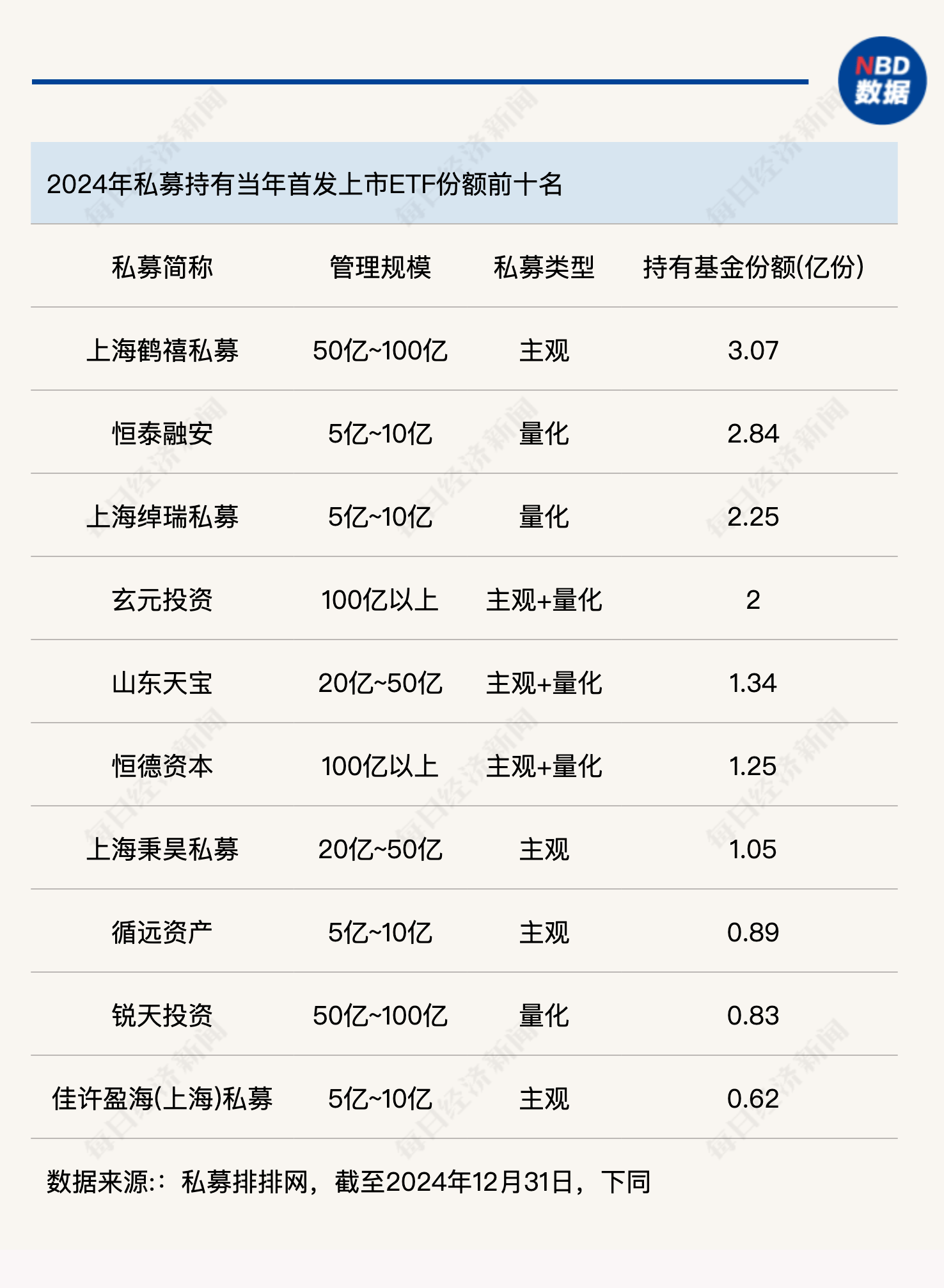

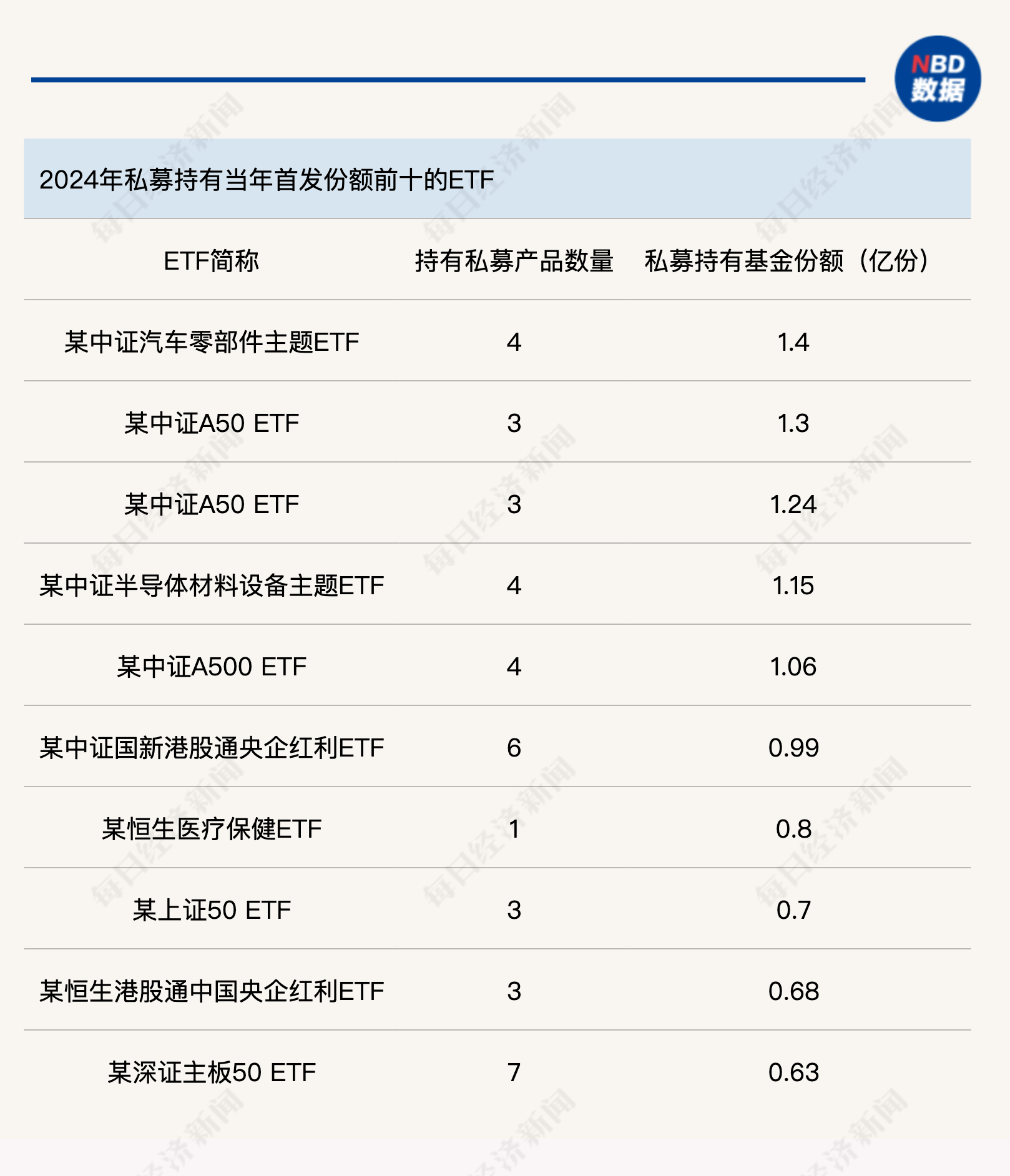

根据私募排排网的统计数据,截至去年底,共有130家私募旗下产品出现在124只首发ETF产品前十大持有人名单中,合计持有份额达33.60亿份。其中,主观私募持有ETF份额最多,共有61家主观私募持有ETF份额12.29亿份;量化私募紧随其后,31家量化私募持有ETF份额10.62亿份。

私募机构配置ETF的核心目的之一是进行资产配置与风险管理。通过合理配置不同类型的ETF,私募机构可以实现投资组合的多元化,有效分散风险。ETF的高流动性和市场深度使得私募机构能够在市场波动时快速调整仓位,实现风险的对冲和控制。ETF还提供了跨市场、跨资产类别的投资机会,使得私募机构能够跨越地域和行业的界限,捕捉全球市场的投资机会。

然而,问题在于私募机构配置ETF的方式。ETF流动性好,若看好某只指数并想投资,完全可以在二级市场买卖。而且,ETF从成立到上市通常需要半个月左右的时间,这期间资金占用成本较高,上市当天还可能面临破发的风险。因此,相较于认购首发产品,直接在二级市场买入ETF在诸多方面具有优势。

尽管如此,仍有不少私募产品热衷于参与ETF首发认购,这显得颇为蹊跷。多位公募和私募人士透露,作为“帮忙资金”的私募不在少数。由于公募基金有2亿元的成立门槛要求,募集时寻找帮忙资金支持已成为常态。当然,这种“帮忙”并非无偿,而是要支付不菲的成本。

据业内人士透露,ETF产品的帮忙资金对价并非固定,取决于多项因素,包括持有时间长短、发行方是否着急冲量、是否保本等。一些基金公司为了吸引帮忙资金,还会提供相应的营销激励政策,如给到渠道相关人士或私募投资经理费用等。然而,现在基金公司很难和私募谈对价,因为过去一般用券作为对价,但现在融券不能做了,所以对价也不太好给。

对于私募而言,作为帮忙资金也存在许多潜在好处。一方面,私募能借此与基金公司建立良好合作关系,为未来开展其他业务合作奠定基础;另一方面,若私募对该ETF的底层资产有深入研究、认为未来有较大发展潜力,前期以帮忙资金进入,后续也能享受资产增值带来的收益。当然,作为帮忙资金,出现亏损是大忌,因此公募基金管理人会想方设法保证让对方“保本出”。

然而,这样的操作也引发了业内的不同看法。有私募人士认为,主动私募尤其是业内名气较大的主动权益基金经理,一般很少会投资被动指数。如果是拿持有人的钱去做帮忙资金,还涉及利益归属等问题。对于投资者而言,私募参与ETF发行可能带来更多投资机会,但同时也需警惕私募参与帮忙资金可能存在的利益关联。

帮忙资金的突然撤离会对ETF产品的稳定运营产生影响。根据Wind数据,全市场ETF中,上市首日规模与发行规模相比缩水超过50%的达到65只。去年至今共有207只ETF产品发行并已上市,其中已有近三成规模跌破1亿元。短期内规模快速缩水的产品中,出现帮忙资金的可能性相对更大。

为了应对帮忙资金撤离带来的影响,公募基金在ETF产品设计上也会采取一些措施。例如,ETF有一个申赎清单,会设置每日赎回规模的上限,以保证资金撤离时不至于对整体基金运营带来明显冲击。对于某些战略性ETF产品,基金管理人也会尽量把帮忙资金发展成长期合作的关系,并在上市之后第一时间引入其他机构的资金,以保证产品规模和稳定运营。

近年来,指数化产品发展迅猛,各家基金公司都在积极布局ETF等产品。然而,帮忙资金的突然撤离可能会对ETF产品的稳定运营产生影响,同时这类资金“快进快出”的风格也不符合公募基金倡导的“长线长投”理念。相比之下,“发小做大”模式下,基金公司和基金经理更注重产品的长期业绩和口碑,更愿意把投入放到产品上市以后,做好投资者的服务和陪伴,在持续运营中不断培养规模和流动性。