在现代社会,电力已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,无论是手机充电、家庭WiFi连接,还是商场和餐厅的照明,都离不开稳定的电力供应。而在众多发电方式中,水力发电凭借其独特的优势,始终占据着一席之地。

水力发电的历史悠久,其起源可以追溯到水轮机械驱动装置的早期应用。人们利用自然水力驱动装置,大大减轻了体力劳动。随着19世纪30年代手摇电磁机的出现,科学家们对水力发电的认识逐渐加深。1833年,一位瑞典化学家甚至预言,水力发电将成为一种可持续、可再生的电力资源。

事实上,水力发电的应用确实如预言般迅速普及。1878年,英国诺森伯兰郡的一个家庭首次使用水力发电点亮了弧光灯。随后,1879年亨利·梅尼尔将水力发电引入农业领域,1880年在密歇根大急流水段,水力发电开始为多个用户提供商业供电。1882年,爱迪生在威斯康星州阿普尔顿建立的水力发电系统,更是被认为是世界上最早的水电站之一。

在中国,水力发电的历史同样悠久。1912年,云南昆明的石龙坝水电站建成运行,这座采用德国技术的水电站,标志着中国水力发电事业的开端。随后近30年间,中国的水电发展以商业为主,引进了大量国外技术和设备。新中国成立后,水力发电的建设重心逐渐转向民生工程,取得了举世瞩目的成就,其中最为人所熟知的就是三峡工程。

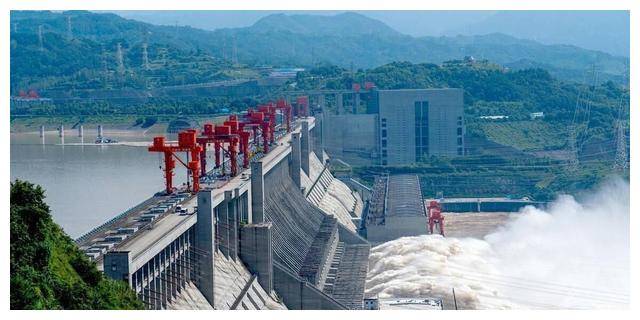

三峡工程自1994年动工,历时12年建成,其中的三峡大坝全长约3335米,是工程的关键部分。三峡水力发电站每年为全国输送的电量超过1000亿千瓦时,占全国水力发电总量的14%,为国民经济的发展做出了巨大贡献。三峡工程还在防洪蓄洪、航运通行、农业灌溉等多方面发挥着重要作用,是当今世界上最大的水利枢纽工程之一。

然而,尽管水力发电取得了如此显著的成就,但仍有人对其提出质疑,认为水电站会对生态环境造成负面影响。这些质疑主要源于一组数据:美国在近几十年间累计拆除了1300余座水电站。然而,深入分析后发现,这些拆除的水电站大多是年久失修,不得不拆除,而且在不少拆除的旧址上,又重新修建了新的水电站。

实际上,修建水电站确实有其利弊两面。从优点来看,水电站首先具有防洪功能。洪水历来是天灾中的重要一环,尤其是在农业大国中国,历史上不乏危害甚广的大洪水。水电站通过拦截洪水,降低流速,有效减轻了洪灾的损失。水电站还是综合性的水利枢纽,如三峡大坝不仅保证长江干流的通航需求,还承担着供水和灌溉任务。当然,最重要的是,水电站提供了清洁的电能,对于环境保护具有重要意义。

然而,水电站的弊端也不容忽视。修筑大坝会影响河流及下游陆地的生态系统,水库淹没会破坏陆生植物的生存环境,水环境的变化也会对水生生物的种群和数量产生致命影响。大型水库还能改变附近地区的小气候,进而破坏生态平衡。更为严重的是,水库蓄水还有可能诱发地震。尽管如此,从整体来看,建设水电站的利仍然大于弊。

对于水电站的利与弊,社会各界存在不同看法。但不可否认的是,在当前阶段,水力发电仍然是一种不可替代的发电方式。它为人类社会的发展提供了稳定的电力供应,同时也带来了防洪、航运、灌溉等多重效益。当然,我们也应该正视水电站的弊端,积极采取措施减轻其对生态环境的影响。