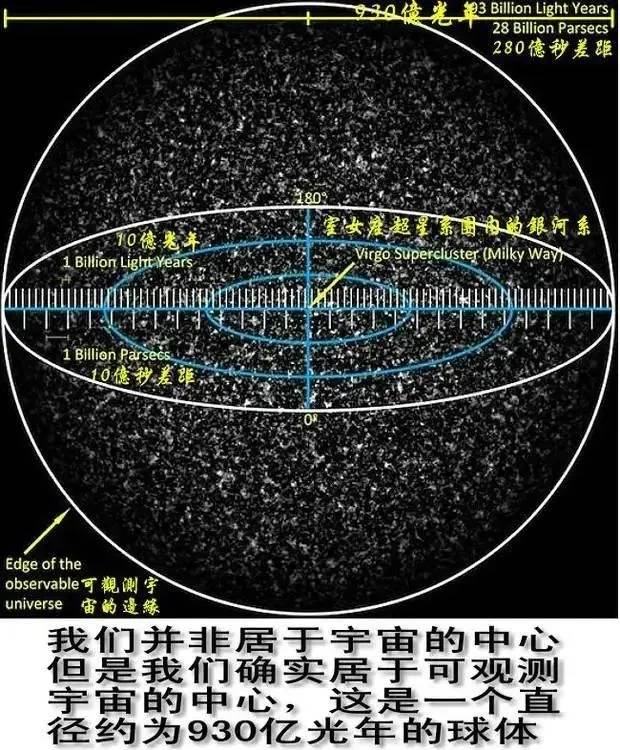

在浩瀚无垠的宇宙中,人类时常仰望星空,心中涌起无限遐想:在这无边的黑暗里,是否隐藏着另一个地球,孕育着与我们相似的生命?宇宙之大,远远超出了我们的想象,可观测宇宙的直径达到了惊人的930亿光年,其中蕴藏着无数星系和恒星的奥秘。我们的银河系,在这庞大的宇宙中,不过是沧海一粟,却拥有着上千亿个恒星系统,每一个都可能拥有属于自己的行星家族。

科学家们为何如此执着于寻找类地行星?这背后,是对生命探索的渴望和对外星文明的好奇。寻找类地行星,不仅意味着为人类寻找另一个可能的家园,更是对地球以外生命存在的可能性的探索。在这未知的宇宙中,即使是最微小的生命迹象,也可能成为推动人类文明前进的巨大动力。

然而,直接观测类地行星却是一项巨大的挑战。尽管地球上最强大的天文望远镜能够洞察宇宙深处,但面对太阳系之外的行星,却显得力不从心。这主要是因为行星与地球的距离太过遥远,即使是最近的恒星系统,也远超我们现有航天技术的可达范围。行星本身的亮度远远不及恒星,常常被恒星耀眼的光芒所掩盖,使得直接观测变得异常困难。

为了克服这一困难,科学家们发展出了多种间接探测系外行星的方法。其中一种方法是通过观测恒星和行星系统的运动关系来判断行星的存在。以太阳和地球为例,地球围绕太阳公转,实际上两者共同围绕着系统质心运动。这种运动会导致恒星产生微小的晃动,行星的质量越大,恒星的晃动就越明显。因此,科学家们通过观测恒星的晃动,可以间接地找到围绕它公转的行星。

另一种方法是利用多普勒效应。当行星朝向地球运动时,星光波长会变短,发生蓝移;反之,当行星远离地球时,星光波长会变长,发生红移。通过分析恒星光谱的这种变化,科学家们能够探测到行星的存在。但这种方法主要适用于质量较大的行星,如气态巨行星。

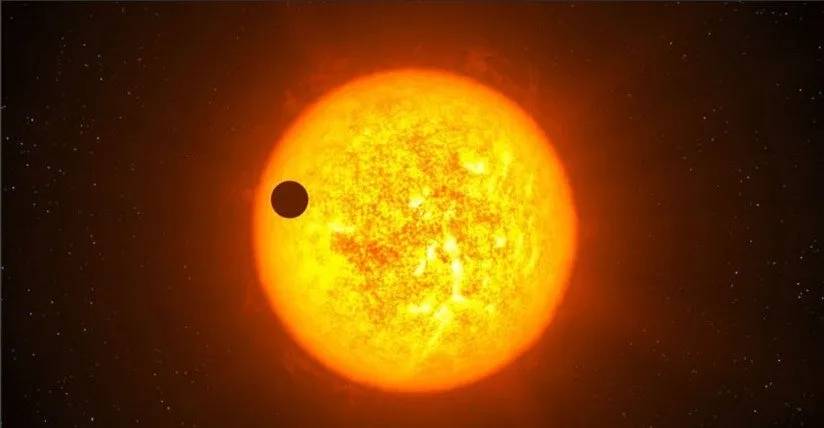

还有一种方法是观测凌日效应。当行星在其公转轨道上恰好位于恒星与地球之间时,会遮挡部分恒星光线,导致恒星亮度略微降低。通过精确测量这种亮度变化,科学家们可以计算出行星的体积、质量等参数。然而,凌日效应对恒星亮度的改变微乎其微,对仪器的灵敏度要求极高,是探测系外行星的一大挑战。

尽管现有的间接探测方法为我们提供了寻找系外行星的可能,但它们仍面临着种种局限性。例如,利用恒星晃动的方法更适用于探测质量较大的行星,而多普勒效应则偏向于探测靠近恒星、轨道周期较短的行星。凌日效应虽然能够提供行星体积和质量的信息,但需要极其精密的仪器才能检测到恒星亮度的微小变化。尽管如此,科学家们并未停止探索的脚步,他们正不断努力,希望在未来能够发现更多的类地行星,甚至找到外星生命的迹象。