近期,全球科学界及公众对小行星“2024 YR4”可能撞击地球的潜在威胁表达了深切关注。这颗小行星于2024年末在智利的一次天文观测中被首次发现,随即引发了国际社会对小行星撞击预警及防御机制的热烈讨论。

小行星,作为太阳系内围绕太阳运行但体积远小于行星的天体,主要分布在火星与木星之间的小行星带。而“2024 YR4”的发现,迅速引起了联合国的高度重视,促使该组织首次启动了《行星安全协议》,旨在应对此类天体可能对地球造成的潜在危害。

科学家们利用包括智利甚大望远镜和美国马格达莱纳岭天文台在内的大型天文设备,对“2024 YR4”进行了持续且深入的观测。这些观测数据对于确定小行星的大小、轨道以及潜在的撞击概率至关重要。欧洲航天局根据这些观测结果,最初估计的撞击概率为1%,随后调整至1.6%,并预测了可能的撞击日期为2032年12月22日。

上海交通大学李政道研究所的专家区子维在接受采访时指出,推算小行星撞击地球的时间是一项复杂的工作,它依赖于对小行星位置、速度等轨道参数的精确观测和计算。然而,由于小行星会受到太阳引力、其他行星引力摄动以及自身形状不规则等多种因素的影响,因此推算的时间和距离数据可能会发生变化。

小行星探测的重要性不仅在于预警潜在的撞击威胁,更在于它们作为太阳系早期历史的“活化石”,为我们提供了研究太阳系起源和演化的宝贵线索。历史上,小行星撞击地球的事件并不罕见,例如2013年车里雅宾斯克州上空的小行星爆炸事件,就造成了重大的人员伤亡和财产损失。

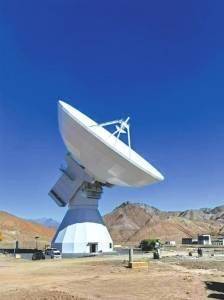

为了应对小行星撞击的威胁,国际社会正在积极开发小行星监测预警与防御技术。美国已经成功实施了小行星采样任务,如奥西里斯-REx探测器从小行星贝努上采集的样本,为科学家提供了研究行星形成和地球生命起源的宝贵材料。而中国也在这一领域取得了显著进展,包括在西藏日喀则和吉林长白山等地落成的40米射电望远镜,以及即将执行的“天问二号”小行星探测任务。

值得注意的是,尽管“2024 YR4”的撞击概率仍然较低,但这一事件已经促使国际社会加强了对小行星威胁的关注和防范。中国已经宣布组建近地小行星防御系统,旨在与各国共同应对小行星撞击的潜在威胁。这一举措不仅有助于保护地球安全,也将推动国际航天技术的交流与合作。

随着科技的进步和国际合作的加强,人类对小行星的认知和防御能力将不断提升。未来,我们有望更加准确地预测和防范小行星撞击事件,从而保护地球家园免受这些天外来客的威胁。