在科幻与现实交织的边界,中国航天正将月球车从梦想变为现实,它将成为中国航天员探索月球的新伙伴。随着“探索”这个名字被正式赋予中国首辆载人月球车,一系列疑问也随之而来:人类踏上月球的足迹难道还不够深刻吗?为何非得为登月任务增添一辆“座驾”?今天,我们将深入探讨这款“月球伴侣”背后的科技奥秘。

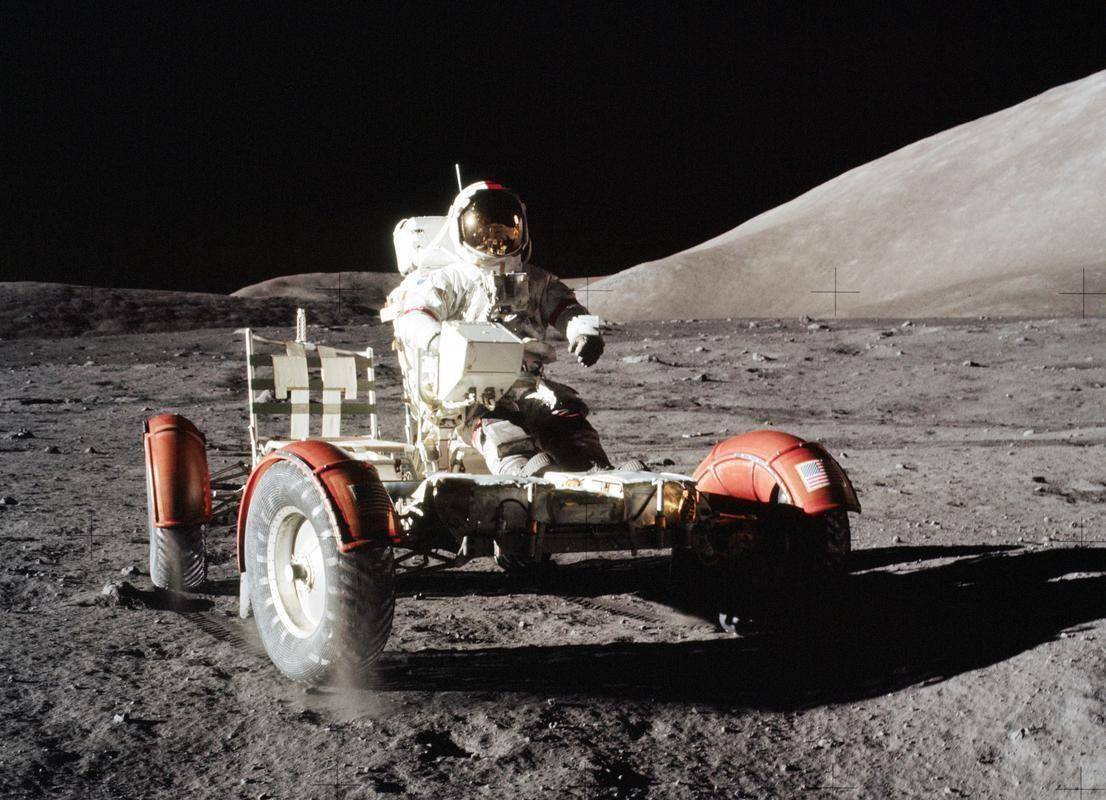

谈及月球车的必要性,不得不提及阿波罗计划的教训。上世纪,NASA宇航员曾形象地比喻月球探索:“就像在月球上穿着羽绒服跳芭蕾。”这句话揭示了月面探索的艰难——尽管月球重力仅为地球的六分之一,但厚重的航天服却让每个动作耗能激增300%。阿波罗15号首次使用月球车后,宇航员的活动范围从800米猛增到35公里,样本采集量更是提升了17倍。

中国航天科技集团五院的设计师们经过精密计算发现:没有月球车的情况下,航天员90%的出舱时间都用在了移动和保持平衡上。而有了月球车,同等时间内的科研效率能提升400%,相当于将单次登月任务的价值直接升级为“豪华套餐”。

中国版月球车的设计标准堪称“移动科研堡垒”:它拥有六轮独立驱动和主动悬架的立体机动系统,能跨越30厘米的障碍,在25度的斜坡上稳如泰山;智能导航系统融合了激光点云建模与视觉SLAM技术,能实时生成厘米级精度的月面地图;人机协作平台采用前后双操作台设计,支持两名航天员同步进行采样与分析;能源系统则结合了同位素温差电池和柔性太阳能翼,确保在-180℃至130℃的极端温差下持续供电。

其中,最令人惊叹的是其首创的“变形金刚”模式:行进时整车高度压缩至1.8米以降低重心,进入作业状态则可抬升底盘0.5米以提高通过性,展开后顶部的全景相机塔架还能升高2米,获取全方位的视野。这一设计理念,让传统月球车从简单的“代步工具”进化为全能的“科研平台”。

月球车的主要任务清单揭示了其多功能性:地质勘探、磁场测绘、水冰探测、天文观测、生态实验、资源评估、基建预研、环境监测以及通信中继。这些任务表明,现代月球探索已超越了简单的“插旗取土”,进入了系统性科研开发的新时代。月球车正是实现这一跨越的核心工具。

命名也蕴含着深意:“探索”这一名字源自《礼记·中庸》中的“致知在格物”,体现了主动求知的进取精神。与“望宇”航天服的名字相呼应,“望宇”取自《诗经·大雅》,强调了对宇宙的敬畏观察。这一静一动的命名哲学,恰好反映了载人登月的双重维度——既要敬畏自然规律,又要勇于突破认知边界。

展望未来,月球车不仅是交通工具,更是地外生存技术的演进路标。模块化设计、自主人工智能系统、核动力驱动以及月壤燃料制备模块等技术突破,将使月球车从“科研载具”升级为“生态节点”。未来的月球车可能既是移动实验室,又是临时避难所,还能化身微型燃料工厂,成为构建可持续月球基地的关键技术要素。