在AI江湖的风云变幻中,一场关于市场策略与技术本质的较量正悄然上演。近期,一位来自阿里旗下智能协作产品的高层言论,如同一枚石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪。他直言不讳地指出,昔日备受瞩目的Kimi,尽管投入巨资吸引用户,却仍旧难以匹敌界面朴素、功能单一的DeepSeek。此言一出,立即引发了业界对于技术投入与市场策略的深度反思。

事实上,DeepSeek的异军突起,无疑给C端AI应用市场带来了一场地震。这款看似不起眼的产品,在短短21天内,日活跃用户数便突破了2215万大关,直逼ChatGPT的41.6%,更是将老对手豆包甩在了身后。相比之下,Kimi虽同为市场焦点,但其K1.5与DeepSeek-R1的同时亮相,却未能抢占先机,反而显得有些黯淡。

值得注意的是,Kimi在市场营销上的大手笔投入,与DeepSeek的低调崛起形成了鲜明对比。据传,Kimi在去年11月的广告投放金额高达2亿元,远超此前季度的总和。然而,如此高额的投入,却未能如愿换来市场的热烈反响,反而让人不禁质疑其市场策略的有效性。

业界流传的一个段子形象地描绘了当前AI市场的现状:“一个聪明但不干活的DeepSeek,一个愚蠢但很勤劳的豆包,一个中等但不给你情绪价值的Kimi,和一个海外留学我请不起的ChatGPT。”这段话不仅反映了用户对于不同AI产品的体验差异,也折射出市场策略与技术实力之间的微妙平衡。

面对DeepSeek的冲击,Kimi的股东朱啸虎态度截然不同。他对于Kimi几乎避而不谈,而对于DeepSeek则表现出了极大的热情,甚至不惜以高价入股。这一冷一热的反应,无疑加剧了市场的动荡。

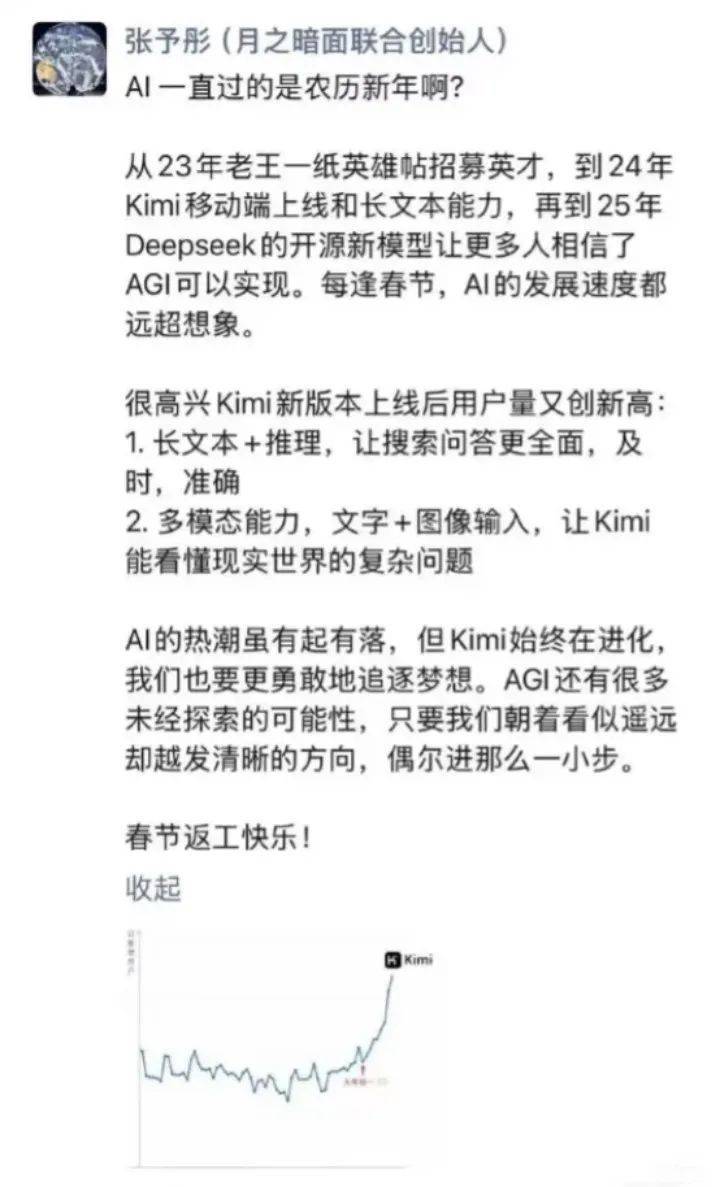

值得注意的是,在DeepSeek的冲击下,一度保持沉默的Kimi联合创始人张予彤终于发声,公布了春节期间Kimi日活继续增长的数据,试图挽回局面。然而,DeepSeek的崛起已经给Kimi带来了不小的打击,特别是在其高调营销的背景下,这一打击显得尤为尴尬。

那么,作为Kimi决策核心的杨植麟,是否需要为“重营销”的策略反思呢?这或许需要从更深层次的市场逻辑和技术趋势来探讨。杨植麟曾多次分享他对AGI商业本质的看法,他认为随着算力的持续下降和市场竞争的加剧,获客成本将成为制约AI产品发展的关键因素。因此,在资金有限的情况下,将资金倾斜到获客成本上,似乎成为了一个合理的选择。

然而,DeepSeek的成功却意外打破了这一市场规律。它不仅证明了AI对话类产品的用户忠诚度普遍较低,还揭示了用户在面对更优秀的替代品时,会毫不犹豫地转向新的选择。因此,AI对话类产品的生命力在很大程度上依赖于产品的更新迭代和市场竞争力。

在此背景下,Kimi面临的关键问题是:是否继续按照既定的节奏推进广告投放?尽管市场可能会促使其做出调整,但仍有声音认为,为了保持品牌曝光和用户积累上的竞争力,Kimi必须坚持增加投入。然而,这并不意味着Kimi可以忽视产品策略上的反思。

事实上,Kimi的K1.5在技术上并不逊色,但在传播上却未能引起广泛关注。这除了与DeepSeek的成功要素有关外,还与Kimi自身的产品策略有关。DeepSeek通过深度推理过程的白盒展示和回答质量的显著提升,极大地丰富了用户的产品体验。而Kimi则选择了短思维链模拟长思维链的策略,虽然初衷是为了迎合用户需求,却未能收到预期效果。

DeepSeek的爆红还揭示了一个现象:尽管AI大模型已经在国内竞争了一年多,但仍有相当一部分用户未曾接触过这些前沿技术。这意味着,对于AI产品来说,市场潜力仍然巨大,关键在于如何抓住用户的痛点和需求。

DeepSeek的成功不仅验证了研发投入的重要性,也揭示了AI产品市场策略与技术实力之间的微妙平衡。在激烈的市场竞争中,Kimi等AI产品需要不断反思和调整策略,以技术为核心竞争力,才能在市场上立于不败之地。